消費生活相談員資格とは?仕事内容や難易度・合格率などは

| 種類 | 難易度 | 合格率 |

| 国家資格 | 普通 | 25% |

| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |

| 誰でも受験可 | ~2万円 | 6か月程度 |

| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |

| 知識習得 | 108件 |

- 合格率は1次試験25.4%、2次試験93.1%です。

- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2026年1月27日に集計。

消消費生活相談員資格とは、市区町村が運営する消費生活センター等などにおいて、市民からの苦情に係る相談・あっせんなどに従事する相談員としての能力、資質を向上するための国家資格です。

消費者から相談を受け付け、公正な立場で処理にあたります。

※消費者の依頼を受けて味方になってくれるわけではありません。

難易度が高いワリには求人は少なく合格しても就職は保証されません。必ず消費生活センターなどで働けるわけではないので要注意です。

消費生活相談員資格とは

消費生活相談員資格とは、市区町村が運営する消費生活センターなどにおいて、市民(消費者)からの苦情に係る相談業務に従事する相談員としての能力・資質を向上するための国家資格です。

消費生活センターでは、主に企業が提供する商品やサービスなどに関する苦情や問合せなどを市民から受け付けていますが、この相談業務は誰にでもできるワケではありません。

専門の知識を備えた消費生活相談員資格の有資格者が対応し、公正な立場で処理にあたります。

例えば、購入した商品の不良や、詐欺の疑いがある販売方法など、消費者として困った問題がある場合です。

相手が企業であれば、個人がクレームを言ってまともに取り合ってくれないかもしれません。けれど泣き寝入りするのもシャクだし・・・。

そんな場合、利用すると便利なのが全国の市区町村(自治体)が運営する消費生活センターです。

消費生活相談員資格試験は、2018年度の消費者安全法の改正案に基づき始まりました。

なお、この試験に合格すると、それまで国民生活センターが実施してきた「消費生活専門相談員」の資格も合わせて認定されます。

![]() 主催者サイト:消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度_国民生活センター

主催者サイト:消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度_国民生活センター

消費生活センターは公共の施設なので誰でも利用可能

消費生活センターとは、市区町村が運営する行政機関の1つです。

つまり市役所・役場などと同等の公共の施設で、どなたでも利用できます。

名称は統一されておらず、消費者相談室、消費者生活センター、市民生活センターなど様々です。

全国には市区町村が1,718(令和6年4月5日現在)ありますが、そのうちの約半数853か所(令和2年4月1日)で消費生活センターが設置されています。

![]() 参考:消費者ホットラインの概要|政府広報オンライン(pdf)

参考:消費者ホットラインの概要|政府広報オンライン(pdf)

そのほかの自治体では役所の市民相談室などが相談窓口として担当しています。

消費生活センターは、事業者に対する消費者の苦情や相談受付けのほかに、消費者啓発活動や生活に関する情報提供などを業務としています。

公平な立場で苦情を処理、必ずしも消費者の味方ではない

消費生活相談員は必ず消費者の味方というワケではありません。

消費生活相談員は、商品やサービスなどの苦情や問合せなどについて消費者から相談を受け付け、公正な立場で処理にあたります。

消費生活相談員は、難しい国家試験を突破した人で消費者関連の法律等に精通した人ばかりです。

明らかに消費者の言い分が正しい場合は業者との間に入って解決するよう交渉してくれます。

県や国に連絡して業務停止命令等を出すように要望することもできます。

しかし、仮に事業者に落ち度がなく、明らかに消費者に問題がある場合は事業者側に立つことも珍しくありません。

あくまでも「公正な立場」で処理するので、理不尽な消費者の要求などはほとんど聞いてくれません。

つまり消費者センターは正しい方、正義の味方なんです。

ここが無料で相談できる消費生活センターを利用する際の重要ポイントです。

絶対に味方になってもらって何がなんでも要求を通したいのであれば、有料で弁護士に依頼しましょう。弁護士は依頼主の味方ですから。

消費生活専門相談員資格との違いについて

国民生活センターや各地の消費生活センターのサイトを見ると、消費生活相談員資格と消費生活専門相談員資格の2種類が存在しているのがわかります。

両者はどう違うのか?資料をじっくと読まないと少し分かりづらいです。

簡単に説明すると、「消費生活専門相談員資格」は過去の制度です。

もとは内閣府認定の公的資格という位置付けで平成3年度から国民生活センターが試験を実施してきました。

その後、消費者安全法の改正により「消費生活相談員資格」として同じく国民生活センターが試験を実施するようになりました。こちらは国家資格という位置付けです。

しかし、「消費生活専門相談員資格」の制度は廃止されていません。

現在は「消費生活相談員資格」の試験のみを実施していますが、受験生は合格すると両方(公的資格と国家資格)の資格を得ます。

![]() 参照:消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度_国民生活センター

参照:消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度_国民生活センター

![]() 引用元:2025年度 消費生活相談員資格試験 受験要項(pdf)(※2ページに表を記載)

引用元:2025年度 消費生活相談員資格試験 受験要項(pdf)(※2ページに表を記載)

既に「消費生活専門相談員」の資格を持っている人は「消費生活相談員資格試験合格者」とみなされる経過措置があります。

![]() 参照:消費生活専門相談員資格に関するご質問と回答(Q&A)2024.08版 (pdf)

参照:消費生活専門相談員資格に関するご質問と回答(Q&A)2024.08版 (pdf)

では、両者は業務内容にどういった違いがあるのかと言うと・・・内容に違いはないです。

あえて言うと「専門相談員資格」は資格の更新が必要です。

「専門相談員資格」は5年毎に更新しなければなりませんが、新しい「相談員資格」は更新する必要がないんです。

![]() 参考:消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度_国民生活センター

参考:消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度_国民生活センター

※下へスクロールすると「消費生活専門相談員資格認定制度」の項目があるので、そちらをご覧ください。

役に立つ資格なのか?

合格しても職員として採用されないケースも

消費生活相談員資格は、全国の消費生活センターで働くためにはほぼ必須となっている国家資格です。

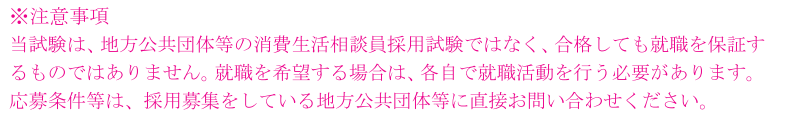

しかし、ここで注意していただきたいのは、合格すれば必ず採用されるワケではないということです。

消費生活相談員資格試験の受験要項にもハッキリとその旨が明記してあります。勘違いする人がやはりいるのでしょう。

![]() 引用元:2025年度 消費生活相談員資格試験 受験要項 (pdf)(※2ページに明記)

引用元:2025年度 消費生活相談員資格試験 受験要項 (pdf)(※2ページに明記)

消費生活相談員の資格を取得後、各消費者センターで空きがあれば、書類選考、面接、作文等の結果次第で採用されますが、やはり資格よりも優先するのは面接の結果や学歴です。過去の経験も重視するでしょう。

さらに、相談員の募集に関してはなかなか空きがないようです。採用されたとしてもほとんどが正規職員ではなく、嘱託・非常勤職員・臨時職員扱いで給与は日給制です。

待遇は自治体によって違いはありますが、給与・年収は決して高いとはいえません。時給は概ねその地域の最低賃金+α程度です。

就職や転職、収入アップにはあまり役立つ資格とはいえないようです。

将来性について徹底研究

この資格の活かし方

消費生活相談員は、困っている消費者の相談に対応するのが仕事です。

親身になって人の相談に乗ることが好きな人に向いています。

ボランティア精神が旺盛で、自分自身のこれまでの経験や抱えた悩みを活かして誰かの役に立つ仕事をしたいと思う人に向いています。

消費者の代弁者となり、業者との間に立って毅然とした態度で粘り強く問題に取り組む人が望まれます。

超高齢社会が到来する中、地域社会において消費生活相談員の有資格者が活躍する場は今後も増えるでしょう。高齢者支援等のボランティアにも活かせる資格です。

自治体の生活相談センター等に勤務する職員が取得すれば業務に知識を活かせます。

ただし、クレーマーのような相談者も中にはいます。

そんな人の相談を何度も受けると「精神的に仕事がキツイ」と感じるようです。

消費生活相談員と消費生活アドバイザーの違い

消費生活相談員とよく似た資格として消費生活アドバイザーがありますが、どう違うのか?

ここでは両者の違いについて説明します。

消費生活アドバイザーの需要があるのは主に民間企業です。

業種としては保険・金融業や製造業、サービス業などで、顧客と直結するお客様窓口やコールセンターなどで苦情・クレームの対応にあたります。

また、ある程度社内でのキャリアが必要になるので、担当部署に配置されたベテラン社員が消費生活アドバイザーの資格を取得するケースも多いようです。

消費生活アドバイザーは民間資格です。

登録管理手数料や5年毎の更新など、資格の維持にお金がかかるのも大きな特徴です。

日本産業協会に有料で登録して会員にならなければ消費生活アドバイザーと名乗れません。

一方、消費生活相談員は行政の相談窓口=消費生活センターで勤務することを前提とした国家資格です。

受験料や登録料も安く、5年毎の更新手続きもありません。

両資格はほぼ同等に扱われる場合も多いのですが、消費生活相談員のみに限定して採用する消費生活センターもあります。

試験の難易度は消費生活相談員資格の方が上ですが、平成28年より消費生活アドバイザーに合格すれば消費生活相談員の資格も取得できるようになりました。

どちらか迷ったら消費生活アドバイザーに挑戦するのが両方取得できて良いかもしれません。

![]() 参照:消費生活アドバイザー試験について – 消費生活アドバイザー試験 – 消費生活アドバイザー – 日産協

参照:消費生活アドバイザー試験について – 消費生活アドバイザー試験 – 消費生活アドバイザー – 日産協

関連する4資格の違いについて

消費生活センター等で働くには、現行では以下のいずれかの有資格者が応募条件になっている場合がほとんどです。

- 消費生活相談員

- 消費生活専門相談員

- 消費生活アドバイザー

- 消費生活コンサルタント

では、上記4種類の資格はどう違うのかというと、資格の種類(民間資格か国家資格か)、更新の必要の有無の2点が違います。

分かりやすく一覧にするとこのようになります。

- 消費生活相談員 (国家資格、更新なし)

- 消費生活専門相談員 (国家資格、5年ごとに更新)

- 消費生活アドバイザー (民間資格、5年ごとに更新)

- 消費生活コンサルタント (民間資格、更新なし)

消費生活コンサルタントという民間資格を取得するには指定の講座を受講しなければなりません。

受講料は150,000円(消費税別)です。ほぼ全員合格できるようなので、1番取得しやすい資格です。

![]() 参考:消費生活コンサルタント養成講座|一般財団法人 日本消費者協会

参考:消費生活コンサルタント養成講座|一般財団法人 日本消費者協会

ちなみに、難易度としては、下記の順です。

消費生活相談員 > 消費生活アドバイザー > 消費生活コンサルタント

採用にあたっては、やはり民間資格は不利です。国家資格が有利なのは言うまでもないです。

求人はあるのか?就職できて稼げるのか?

では、消費生活相談員の求人が全国でどれくらいあるのか調べてみました。

2026年1月27日現在、全国の消費生活センター34か所(23県)で消費生活相談員を募集しています。

全国で34か所ですから決して多くはないです。47都道府県のうちの23ですから募集がゼロという都道府県が半数以上です。

勤務条件を見ると、ほとんど全てが任用期間3年未満の臨時職員、非常勤職員という内容です。

時間給は1,400~2,200円、勤務日数は月15~22日と待遇に幅はあります。総じて月額20万円前後の給与です。

事務の非正規職員の時間給は1,000円以下(最低賃金により1,000円以上)ですから、それと比較しても消費生活相談員の時間給は決して悪くはありませんが、収入・年収で見ると良くはないです。

もちろん資格を持っていても必ず採用されるワケではありません。

履歴書での書類選考があって、面接、作文を実施してふるいにかけられます。

ただでさえ少ない求人です。どれくらい取得する意味がある資格なのかよく考えてみてください。

合格するには

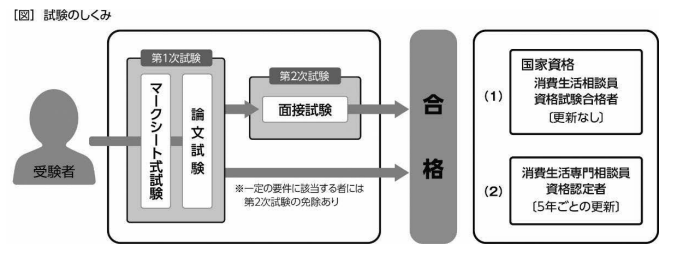

試験は1次(筆記試験+論文)と2次(面接)

消費生活相談員資格試験は、1次試験(筆記試験+論文)と2次試験(面接)に分かれています。

なお、一定の要件に該当すれば申請により第2次試験が免除されます。

合格率は、1次試験で24.6%、2次試験で99.2%ほどですから、ほぼ1次試験で決まります。

2次試験は本人確認程度です。まず不合格になることはないでしょう。

筆記も論文も過去問題集の反復学習が合格のカギ

学習方法としては、やはり過去問対策が重要です。

この試験の合格のカギは過去問を何度も繰り返して解くことです。過去問と同じような傾向の問題が出題されます。

国民生活センターのホームページに過去の試験問題が掲載されています。参考にしてください。

本試験では消費者問題に関する幅広い知識が問われます。

1次試験は筆記(正誤式、選択式)と論文ですが、筆記は消費生活に関する一般知識が大半で基礎的な法律知識も問われます。

論文試験では、相談内容の問題点を的確にまとめた資料を作成する能力を判定されます。

「論文」ですから体験談や感想文とは違います。要求されたテーマに沿った論文を書かなければなりません。

論文を作成するにあたっては、あらかじめ与えられた指定語句を全て用いなければなりませんが、実はこれが大きなヒントになります。

必要文字数は1,000~1,200と多いですが、指定語句が論文の構成の大まかな方向性を示してくれます。

論文の過去問を見ておくことで、ある程度の対策と出題の予想ができます。

また、テーマは2つ用意されているので書きやすい方を選べます。

2次試験の面接の一番の目的は本人確認です。

面接官が手元に顔写真を持って、間違いなく本人かどうかジロジロと見ます。

質問されたら臆することなく明るい態度でハキハキと望みましょう。

市民の相談に真摯に対応できるかどうかという資質も見られます。

受験生の数が極端に少ないので受験に関する情報がほとんど無い

消費生活相談員資格試験は受験者数が1000人に満たないマイナーな試験です。

そのため市販のテキストもなく試験に関する情報も少ないです。

一般的に下記が3点セットとしてよく利用されています。

- 消費生活アドバイザー受験合格対策

- ハンドブック消費者(無料ダウンロード可)

- くらしの豆知識

これだけでも独学で十分に合格は狙えます(下記で紹介しているので参考にしてください)。

学習期間としては、1日2時間以上勉強して6か月程度は必要です。もちろん個人差はあります。

消費者問題については、日頃から新聞の切り抜きをスクラップして勉強に役立てるのはもちろんのこと、「くらしの豆知識」「ハンドブック消費者」等で知識を補う必要があります。

テキスト・問題集・参考書

おすすめ問題集

多くの受験生が利用している問題集・参考書です。

毎年ほぼ5月に販売されています。※ただし、ここ数年は不定期で2021年版が最新のようです。必ず最新のものを確認して購入してください。

常に最新版を購入しなくても受験対策としては使えますが、新しい法律や制度ができた場合は別途消費者庁等のサイトでチェックする必要はあります。

とにかく分厚い本です。最初から全部通して読まず、必要な分野に絞って勉強しましょう。各章ごとに切り取って使う人もいます。

論文調の記載なので、初学者にとっては難解に感じられるでしょう(他社の参考書も同じくらい分厚くて分かりずらいです)。もう少し分かりやすい説明があった方が良いような気もします。

消費生活アドバイザーの試験対策本ですが、消費生活相談員の試験にも対応しています。

| 問題集&参考書 | 評価 |

| テキスト |

試験情報

日程・出題内容・合格基準・その他

試験日

1次:10月中旬

2次:12月中旬

お申し込み

6月下旬~8月上旬

受験資格

受験資格の制限は一切なく、どなたでも受験できます。

試験会場

第1次試験:札幌市、盛岡市、仙台市、秋田市、水戸市、さいたま市、東京都(港区)、金沢市、長野市、静岡市、名古屋市、大阪市、神戸市、松江市、広島市、山口市、高知市、福岡市、鳥栖市、熊本市、宮崎市、那覇市

第2次試験:札幌市、東京、名古屋市、大阪市、福岡市

受験料

14,300円(税込)

試験内容

本試験では、第1次試験(選択式及び正誤式筆記試験+論文)と第2次試験(面接)を実施します。なお、一定の要件に該当すれば申請により第2次試験が免除されます。

[試験科目]

- 商品等および役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目

- 消費者行政に関する法令に関する科目

- 消費生活相談の実務に関する科目

- 消費生活一般に関する科目

- 消費者のための経済知識に関する科目

【第1次試験】

(A)選択式および正誤式筆記試験(180問180点):2時間30分

(B)論文試験:2時間

論文試験は、相談内容を分析し、問題点をまとめ、資料を作成する能力を判定するために出題します。このため、「体験談」や「感想文」といった作文ではなく、客観的な事実に基づき論理的に考察した論文である必要があります。

【第2次試験:15分程度】

上記試験科目より出題します。

消費生活相談を行う上での知識のほか、コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価します。

[合格基準]

第1次試験

・選択式及び正誤式筆記試験:180点満点中、原則として65%以上の得点

・論文試験:100点満点中60%以上の得点

第2次試験

・2人の面接委員(判定者)の評価(5~1の5段階)の合計点が、5点以上の者

合格基準

【第1次試験】

- 選択式および正誤式筆記試験

180点満点中、原則として65%以上の得点があった者。ただし、平均点等の状況により、試験委員会が通過者を決定する。 - 論文試験

100点満点中60%以上の得点があった者とする。

【第2次試験】

2人の面接委員(判定者)の評価(1~5の5段階)の合計点が、5点以上の者を合格とします。

主催者情報

![]() 試験に関する詳しい情報は消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度_国民生活センターをご覧ください。

試験に関する詳しい情報は消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度_国民生活センターをご覧ください。