消費生活アドバイザーとは?難易度や合格率・メリットは?

| 種類 | 難易度 | 合格率 |

| 民間資格 | 普通 | 20% |

| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |

| 誰でも受験可 | ~2万円 | 4~6か月 |

| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |

| 知識習得 | 34件 |

- 1次試験で36%、2次試験で66%ほどの合格率です。最終合格率は約31.2%です。

- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年12月16日に集計。

公共性の高い民間資格で、合格すれば国家資格も同時に得られるメリットがあります。

専門的で難易度が高いワリには就職にはあまり結びつきません。

消費生活アドバイザーとは

単なる苦情受付ではない相談役

消費生活アドバイザーは、企業や行政機関などの消費者相談窓口において苦情相談に応じるのが主な業務です。

単に苦情を受け付けるだけではなく、消費者の意見や消費者動向を的確に把握して、商品・サービス等の開発や今後の改善に役立てるなどの役割も担っています。

さらに、目的に応じた買い物相談を消費する立場から助言することで、賢い消費者を育成する狙いもあります。

消費生活アドバイザー試験は民間資格です。

しかし、公共性が高く、内閣総理大臣及び経済産業大臣認定事業として一般財団法人日本産業協会が試験を実施しています。

活躍の場は主に企業の相談窓口

消費生活アドバイザーの代表的な仕事は、企業での消費者対応窓口での相談業務です。

お客様相談窓口、コールセンターなどのオペレーターをイメージするとよいでしょう。

そこには日々多くの相談や苦情が持ち込まれます。一言でいえば消費者との「トラブル」です。

例えば、企業側から見て最もやっかいなのは不合理な対応や過大な要求をするクレーマーの存在です。

クレーマーの対応は、企業や担当者にとってかなりの精神的な負担につながります。

企業にとって、コンプライアンス(法令遵守)は重要です。面倒だからと言って放っておくワケにもいきません。

かと言ってクレーム対応ばかりに時間を取られると、本来の仕事がおろそかになって売上や利益が落ちてしまう可能性もあります。

そんな消費者と企業間のトラブルを未然に防ぐ、あるいは円満な解決に導くのが消費生活アドバイザーの究極の目的です。

クレーム処理がうまくいかず大きなトラブルになって社会的な批判を浴びる前に、できる限り社内での対応で穏便に処理してしまおうという狙いも実はあります。

消費者保護などの法令について専門知識を備えたアドバイザーが一部の企業では必要とされています。

![]() 主催者サイト:消費生活アドバイザー – 日本産業協会

主催者サイト:消費生活アドバイザー – 日本産業協会![]() 参考:消費生活アドバイザー制度(METI/経済産業省)

参考:消費生活アドバイザー制度(METI/経済産業省)

非常に公共性が高く、同時に国家資格も取得できる

消費生活アドバイザーの資格は、全国の市区町村(自治体)が運営する消費生活センターで相談業務に従事する際の資格要件の1つに指定されています。

つまり、公共の機関である消費生活センターで働く際の要件として、民間の消費生活アドバイザーの資格が認められているということです。

また、平成28年4月26日には消費者安全法の規定に基づき、消費生活アドバイザー試験に合格した者は国家資格でもある消費生活相談員資格も同時に取得できるようになりました。

消費生活アドバイザーとは、他に類を見ないほどの公共性を有しています。

役に立つ資格なのか?

取得するメリットは少ない

「消費生活アドバイザーの資格を取得すると、大手企業を中心に例えばコールセンター、お客様相談窓口への就職が有利になる」という記事をネット上でよく目にします。

特に大企業で需要があり、製造業や生命保険会社、通販会社などでは合格者の評価は高いということですが、本当にそうなんでしょうか?

ネット上には多くの合格者の生の声が掲載されているので調べてみました。

まずよく言われるのが、消費生活アドバイザーは合格するのが大変なワリには、就職や収入に結びつかないという点です。

試験は1次と2次があって、2次試験には論文と面接もあります。最終的な合格率は6%と低めです。

合格するには多くの人は半年以上の学習期間を要しています。

しかし、学習する内容が専門的で難易度が高いワリには就職にはあまり結びつきません。

有資格者に限定した求人は非常に少なく日常的に見当たりません。

さらに、仕事があったとしても多くは派遣や契約社員で給与は低いです。

消費生活アドバイザーの試験に合格したとしても、単に「知識を持っている」という証明にすぎないので採用の決定打にはなりません。

就職や転職の際には、やはり面接時の印象の方が重要です。

話し方や学歴、その他の一般教養の有無で判断します。

消費生活アドバイザーの資格を取得しても就職や転職に役立つとまでは言えません。

取得するメリットはあまり感じられません。

将来性について徹底研究

この資格の活かし方

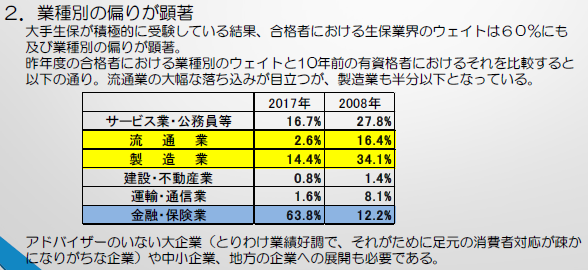

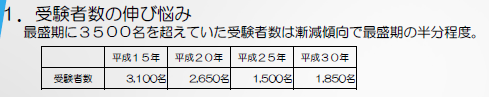

受験者数が年々減少している中で社内で消費生活アドバイザーの資格取得を推進する企業もあります。

例えば、大手生命保険会社です。

合格者における生命保険会社のウェイトは全体の合格者の63.8%ですから圧倒的に就業先の多数を占めています。

![]() 情報元:消費生活アドバイザーの現状と課題(pdf)

情報元:消費生活アドバイザーの現状と課題(pdf)

(内閣府ホームページより引用)

ちなみに1位は日本生命、2位は第一生命です。

次に、合格者はどのように消費生活アドバイザーの資格を活かすのかを調べてみました。2019年に実施したアンケート結果です。

最も多いのが「現在の職場で活かしている」となっており、次に多いのが「全く活かせていない」です。

![]() 参照:消費生活アドバイザー資格活用についてのアンケート集計結果(2019.6.26~2019.7.9実施)(pdf)(※このアンケート結果は削除されました)

参照:消費生活アドバイザー資格活用についてのアンケート集計結果(2019.6.26~2019.7.9実施)(pdf)(※このアンケート結果は削除されました)

上記2つの資料から判断すると、生命保険会社など比較的トラブルの多い業種で、しかも現在顧客対応などの相談窓口業務に従事している人が活かせる資格だと言えます。

それ以外であれば、せっかく取得してもほとんどの人が資格を活かしきれていないことが分かります。

生命保険会社は顧客の主な対象が個人なのでトラブルやクレームが多いのはやむを得ないでしょう。

消費生活アドバイザーは、就職や転職に活かすというよりも、専門性を高めてステップアップに活かすための資格だと言えます。

需要は先細り、受験者数も年々減少傾向

企業においてクレーム対応などの消費者対策の重要性が叫ばれる中、ネット上では「今後需要が伸びる可能性が高い資格」「注目される資格」などと紹介している記事が目立ちます。

確かに社員に対して消費生活アドバイザー取得を奨励している企業もあるので少しは需要はありそうです。

しかし、実態は受験者数が年々減少傾向にあって、業種別の偏りが顕著になっています。

![]() 情報元:消費生活アドバイザーの現状と課題(pdf)

情報元:消費生活アドバイザーの現状と課題(pdf)

(内閣府ホームページより引用)

一部の個人を相手にした保険・金融業では必要性が増しているかもしれませんが、その他の業種(サービス業・流通業・製造業)では著しく受験生が減少しています。

なんとなく聞き覚えのある「消費生活アドバイザー」という響きは、確かに知名度はありそうですが実際のところ資格としてはあまり認識されていません。

社会全般では需要のある資格とは判断されていないようです。

取得費用、5年毎の更新費用などコスト面をよく考えて!

消費生活アドバイザーを受験するには、まず下記の費用が必要です。

・通常受験料:16,500円(10%消費税込)

そして、合格すると登録手数料が発生します。

・登録管理手数料:11,000円(10%消費税込)

登録管理手数料(称号取得申請手数料)とは、名簿に登録してもらうための費用です。

これによって消費生活アドバイザー証が交付され、消費生活アドバイザーと名乗ったり名刺に印刷ができます。

※平成28年度より、資格取得に際して実務経験は不要になりました。それまでは有料の講習会を受講しなければなりませんでした。

名簿に登録されると有効期限は原則5年です。

5年に1回資格を更新しなければならず、5年ごとに手数料が11,000円(税込)と、更新講座受講料が必要です。

更新講座については5年間に4単位(4講座)を取得すればよく、1科目2,500円(消費税別)です。

![]() 参照:資格更新について – 有資格者向け情報 – 消費生活アドバイザー – 日産協

参照:資格更新について – 有資格者向け情報 – 消費生活アドバイザー – 日産協

消費生活アドバイザー試験に合格しても、協会に登録して会員にならなければ「消費生活アドバイザー」と名乗れず活動もできません。

有効期限内に更新ができなければ資格は無効になります。

資格に関するコストと合格後の維持費に気付いて、受験中に学習を止めてしまう人も意外と多いようです。

学習を始める前にコストパフォーマンスについてよく考えてみましょう。

消費生活アドバイザーと消費生活相談員資格の違い

求人情報などで消費者相談員の募集を探すと、消費生活アドバイザーと消費生活相談員(消費生活専門相談員)の有資格者を採用条件として掲げている会社をよく目にします。

では、消費生活アドバイザーと消費生活相談員の違いは何か?

まず、消費生活アドバイザーは「企業と消費者とを結ぶ橋渡し役」なので、勤務先の多くは一般企業のお客様窓口やコールセンターなどです。

経済産業大臣認定とはいえ民間資格なので登録管理手数料や5年毎の更新など資格の維持にお金がかかります。

一方、消費生活相談員は行政の相談窓口=消費生活センターで勤務することを前提とした国家資格です。受験料や登録料も安く、5年毎の更新手続きもありません。

両資格はほぼ同等に扱われる場合も多いのですが、消費生活相談員のみに応募資格を限定する消費生活センターもあります。

どちらを選択すべきか・・・となれば、平成28年より消費生活アドバイザーに合格すれば消費生活相談員の資格も取得できるようになったので、難易度が低い消費生活アドバイザーに挑戦するのが両方取得できて良いかもしれません。

そして、消費生活相談員だけ登録するという手もあります。

合格するには

試験は、1次(学科)と2次(論文+面接)

消費生活アドバイザーの資格試験は、1次試験(学科)と2次試験(論文+面接)に分かれています。

合格率は、1次試験で36.1%、2次試験で66.8%ほどで、最終的には約31.2%です(受験総申請者に対する合格率)。

![]() 参照:消費生活アドバイザー試験の過去情報 – 消費生活アドバイザー試験 – 消費生活アドバイザー – 日産協

参照:消費生活アドバイザー試験の過去情報 – 消費生活アドバイザー試験 – 消費生活アドバイザー – 日産協

2次試験で不合格になっても、次年度の試験に限り1次試験免除が受けられ ます。

1日2時間以上の勉強時間で、4~6か月程度の期間は必要です。もちろん個人差はあって、2か月程度の勉強で合格できる人もいます。

過去に行政書士や宅建士など民法の条文について学習していればさらに短期間で合格は可能です。

消費生活アドバイザー試験はどちらかというとマイナーなので、どの参考書を選んでよいのか迷うと思います。

一般的に下記が3点セットとしてよく利用されています。

- 消費生活アドバイザー受験合格対策

- ハンドブック消費者(無料ダウンロード可)

- くらしの豆知識

これだけでも独学で十分に合格は狙えます(下記で紹介しているので参考にしてください)。

統計では、男女とも50%以上の人が産業能率大学の通信講座を利用しています。参考書なども全て揃うので独学よりも通信教育がおすすめです。

出題範囲は広く学習する量も多い

学習する範囲は広く、消費者問題や行政・法律に始まり、マクロ経済・企業経営・金融、更には衣食住全般と内容は多岐に渡ります。量的にも非常に多いです。

特に消費者問題と消費者行政については新聞などでも断片的にしか取り上げられないため、一般常識だけで合格点を取るのは難しいです。

全ての生活にかかわる知識を広く問われるので、日頃から新聞の切り抜きをスクラップして勉強に役立てるのはもちろんのこと、「くらしの豆知識」「ハンドブック消費者」等で知識を補う必要があります。

消費生活アドバイザーになるには思いのほか勉強時間が必要です。

合否を分けるのは2次試験

1次試験は暗記が勝負ですから、時間をかけて勉強すれば一定以上の点数はとれます。65%の合格率ですから多少のミスは許されます。

やはり次に差がつくのは2次試験です。2次試験では800字の論文を60分で作成します。

論文と言っても1次試験の知識がベースになっているので、1次に合格できた人は知識としては十分備わっています。文章をどれくらいうまく作成できるかで合否が分かれます。

問題文の読解力と、文章の作成力は一夜漬けではなんともなりません。文章作成が苦手な人は、とにかくたくさん書いて練習しましょう。第三者に添削してもらために通信教育を利用するのも有効です。

![]() 参照:消費生活アドバイザー試験について – 消費生活アドバイザー試験 – 消費生活アドバイザー – 日産協

参照:消費生活アドバイザー試験について – 消費生活アドバイザー試験 – 消費生活アドバイザー – 日産協

※下へスクロールすると最新の受験要項が見られます。

テキスト・問題集・参考書

今年消費生活アドバイザーの公式のテキスト(4冊)は一般の書店やAmazonなどでは販売していません。主催者ホームページより直接購入してください。

試験情報

日程・出題内容・合格基準・その他

試験日

【1次】10月中旬

【2次】12月上旬

お申し込み

6月上旬~8月下旬

受験資格

受験資格の制限は一切なく、どなたでも受験できます。

試験会場

第1次試験:全国のCBT試験会場

第2次試験:札幌、東京、名古屋、大阪、福岡

受験料

通常受験:16,500円

第1次試験免除:13,200円

試験内容

試験は1次と2次に分かれていますが、1次試験の合格者のみ2次に進めます。

※2次試験不合格者は次年度の試験に限り、1次試験免除が受けられ ます。

【1次試験】(択一式)

- 消費者問題

- 消費者のための行政・法律知識:行政知識、法律知識

- 消費者のための経済知識:経済一般知識、企業経営一般知識、生活経済、経済統計と調査方法の知識、地球環境問題・エネルギー需給

- 生活基礎知識:医療と健康、社会保険と福祉、余暇生活、衣服と生活、食生活と健康、住生活と快適空間、商品・サービスの品質と安全性、広告と表示、暮らしと情報

上記1と2で計15題/60分、3で計20題/80分、4で計20題/80分

【2次試験】(論文試験と面接)

論文試験は、800字の小論文を1本60分で2本書きます。

1本目は下記第1グループの4題が出題され、その中から1題を選びます。

2本目は第2グループの範囲から同じく1題を選びます。

・第1グループ(4題)

- 消費者問題

- 行政知識

- 法律知識(特定商取引法関連)

- 法律知識(その他消費者関連法など)

・第2グループ(4題)

- 経済一般知識

- 企業経営一般知識

- 生活経済

- 地球環境問題・エネルギー需給

[面接]

面接試験は、10~15分程度、3名の面接担当者によりおこなわれます。

主に個人の資質などが審査されます。

合格基準

- 第1次試験:原則として正解率65%(358点)以上。

- 第2次試験:論文試験は、5段階評価(A~E)のC以上で合格。

- 面接試験:面接委員の総合評価が3段階評価(A〜C)のB以上。

主催者情報

![]() 試験に関する詳しい情報は消費生活アドバイザー試験について – 日産協をご覧ください。

試験に関する詳しい情報は消費生活アドバイザー試験について – 日産協をご覧ください。