機械警備業務管理者とは?難易度は低く合格率は80%ほど

| 種類 | 難易度 | 合格率 |

| 国家資格 | 易しい | 80% |

| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |

| 講習受講 | 4~5万円 | 1週間程度 |

| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |

| 評価アップ | 4件 |  |

- 取得費用は個人で申し込んだ場合です。

- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年8月16日に集計。

機械警備業務管理者とは、例えばSECOMやALSOKのような警備会社の基地局に必要となる国家資格です。

適正かつ効果的に機械警備業務を行うために専門的知識と業務管理能力を有すると認められた者です。

警備会社の基地局ごとに選任しなければなりません。

難易度は低く、誰でも4日間の講習を受講すれば取得できます。

最終日の試験は難易度も低く80%以上の合格率です。

機械警備業務管理者とは

機械警備とは何か?

機械警備業務管理者について説明する前に、まずは「機械警備とは何か?」いついて説明します。

機械警備とは、施設内に設置されたセンサーや防犯カメラなどの機械を通して警備する方法です。

担当する警備員は、遠く離れた場所からでもテレビモニターや異常を知らせる装置を介して施設の監視・管理ができます。

大手のセコムやALSOKなどは全てこういった機械警備を導入しています。

かつて建物などの施設の警備といえば、懐中電灯を持った男性が深夜に巡回して侵入者や火災発生を警戒していました。

しかし、現在では熱センサーやガラス破壊センサー、防犯カメラなどの「機械」による監視が主流です。

機械警備であれば少数の警備員で多くの施設の警備がおこなえるため経費も抑えられます。昭和50年代頃から日本全国に広がりはじめました。

現在では、大型の商業施設から、一般家庭のホームセキュリティー、コインパーキングなど幅広い施設で機械警備が活躍しています。

適切な判断・スピーディーな行動が求められる

機械警備では、センサーやカメラが異常をとらえた際にどう対応するのか適切な判断・スピーディーな行動が求められます。

現場へ急行する警備員に対して的確な指示を出さなければなりません。

もちろん、場合によっては警察や消防と連携を取る必要がありますが、全て警察や消防に対応を丸投げするわけにもいきません。

そこで、機械警備の普及とともに、事態に正確に対応できる人物が必要不可欠となりました。

機械警備業者は基地局(コントロールセンター)ごとに、有資格者の中から必ず1名を機械警備業務管理者として選任しなければならないと警備業法により規定されています。

機械警備業務管理者とは、公安委員会(つまり警察)から「機械警備業務管理者資格者証」の交付を受け、適正かつ効果的に機械警備業務を行うために、高度な専門的知識と業務管理能力を有する者をいいます。

つまり、機械警備業務管理者とは、機械警備をおこなう警備会社の基地局での責任者という立場になります。

機械警備を実施している警備会社では必要となる資格です。

講習を受講すれば誰でも取得できる

機械警備業務管理者の資格を取得するには、都道府県公安委員会(つまり警察)がおこなう機械警備業務管理者講習を受講し、修了考査に合格するという方法が一般的です。

受講資格は特に制限がなく、警備業の経験の有無も問いません。

基本的には誰でも講習・試験を受けられます。

機械警備業務管理者は、警備業法に定める立派な国家資格です。

ヘンな怪しい民間資格よりはよほど価値があります。

※ただし、警備業法第3条の欠格事由に該当する人は受講できません(例:18歳未満、反社会的人物、アルコールや薬物の中毒者等)。

![]() 主催者サイト:機械警備業務管理者資格者証の取得方法 警視庁

主催者サイト:機械警備業務管理者資格者証の取得方法 警視庁

役に立つ資格なのか?

就職や転職には活かせない

機械警備業務管理者は国家資格ですが、学生や社会人が取得しても就職や転職は有利になりません。

機械警備を行っている警備会社というのは、ある程度の規模の設備を持った中堅規模の会社が多いためそれなりに従業員もいます。

仮に有資格者に欠員が出たとしても他の社員に取得させれば済みます。わざわざ外部から採用する必要もありません。

機械警備会社で働きたいのであれば、車の運転免許を持っていれば十分です。

なお、防犯設備士、総合防犯設備士、防犯装備士といった民間資格を取得したところで就職や転職には活かせません。

国家資格でもある消防設備士の方が就職や転職は有利になります。

将来性について徹底研究

機械警備業務管理者の求人はほとんどない

ハローワークの求人で警備の仕事を探すと、交通誘導や施設警備の仕事はたくさん見つかりますが、機械警備業務管理者の求人は全国的にほとんど見つかりません。

ネット上では、機械警備業務管理者を取得すると「採用が有利になる」とか「警備会社などでは高待遇」「ステップアップで昇格や給料アップ」などと無責任に紹介しているサイトが目立ちます。

しかし、現実は有資格者は十分すぎるほどいて特にこれといって採用は有利にはなりません。

機械警備業務管理者として活躍したいのであれば、まずは施設警備の現場で経験を積んで、その後基地局での責任者という立場に昇格する際に会社の経費で取得するのが理想です。

個人で申し込んで取得するものではありません。

将来性や需要のある業界とはいえない

機械警備業者は、基地局ごとに機械警備業務管理者を選任しなければなりません。

必ず機械警備業務管理者の需要があるワケですが、では一体どれくら必要性があるのかを調べてみました。

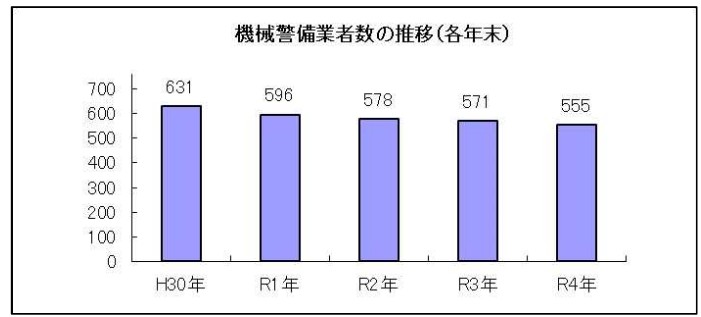

下記は機械警備を行っている警備会社の年度別の数です。

![]() 引用元:令和4年における警備業の概況-警察庁(pdf)6ページ

引用元:令和4年における警備業の概況-警察庁(pdf)6ページ

一口に警備会社と言っても、交通誘導を請け負ってる中小の会社がほとんどです。

機械警備を行っている会社はほんの一部で、令和4年の調査では全国に555社ありましたが年々減少しています。

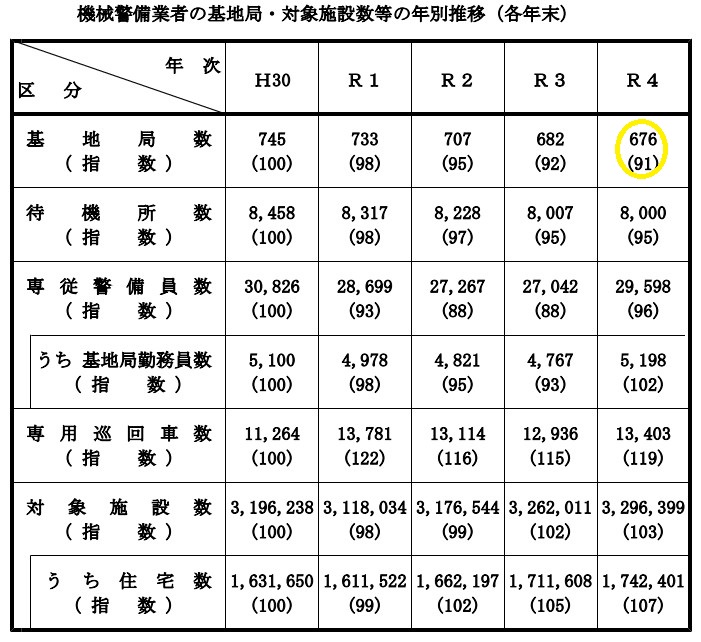

そして、必ず機械警備業務管理者が必要となる基地局は全国に676箇所(下記の黄印)しかありません。

こちらも年々確実に減少しています。

![]() 引用元:令和4年における警備業の概況-警察庁(pdf)6ページ

引用元:令和4年における警備業の概況-警察庁(pdf)6ページ

つまり、全国で機械警備業務管理者は676人いれば足ります。

令和2年12月末において警備員のうち、機械警備業務管理者資格者証を保有している警備員は、7,643人(令和3年における警備業の概況-警察庁(pdf)9ページめ参照)いるので、すでに10倍以上の飽和状態にあります。

さらに、今後は人件費削減のために基地局の集積化が予想されます。

機械警備の必要性は増すでしょうが、機械警備業務管理者の需要は増えるとは言えません。

もちろんこの先も機械警備の必要性は高まるでしょうけど有資格者は十分に足りています。

基地局だけではなく警備会社そのものが年々減少傾向にあります。

需要がそれほど見込める資格だとは言えません。

合格するには

一般の人も受講可能

機械警備業務管理者の国家資格は、都道府県公安委員会が実施する「機械警備業務管理者講習」を受け、修了考査に合格することで取得できます。

警備会社に所属していない人でも、警備業務未経験の一般の人でも受講が可能です。

講習は4日間の日程(講習3日間+修了考査1日)で、時間は午前9時から午後5時まです。

1時限は50分、一日中講習漬けの長丁場です。修了考査は80%以上の得点率で合格です。

合格率は80%以上ですのでしっかり講習を受けていれば確実に合格できます。

受講料は38,000円(東京都)ですが、資格者証の交付手数料として9,800円が別途必要です。

警備業務検定と違って実技などはありません。比較的難易度の低い筆記試験のみです。

できたら、事前に機械警備業務管理者の問題集を購入して基礎的なことを勉強してから受講しましょう。勉強不足で不合格になる人もいます。

なお、教本及び問題集・過去問題集は一般の書店やAmazonでは販売していません。

都道府県の警備業協会にて購入できます。お問い合わせください。

![]() 参考:書籍等取扱商品 書籍(表紙写真)|一般社団法人 東京都警備業協会 Tokyo Security Service Association

参考:書籍等取扱商品 書籍(表紙写真)|一般社団法人 東京都警備業協会 Tokyo Security Service Association

講習情報

日程・受講資格・内容・その他

開催日

地域により異なります。詳しくは、各警備業協会、管轄警察署までお問い合わせ下さい。

お申し込み

専用電話による事前受付。

受講資格

年齢、学歴等に制限はなく誰でも受講できます。

講習会場

全国各地(一部実施していない地域あり)

講習料

39,000円(東京都)

※資格者証の申請手数料として別途9,800円必要

講習の内容

- 警備業法その他機械警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関すること。(8時限)

- 警備業務用機械装置の運用に関すること。(5時限)

- 指令業務に関すること。(5時限)

- 警察機関への連絡に関すること。(2時限)

- その他機械警備業務の管理に必要な事項に関すること。(2時限)

- 修了考査

※1時限は50分

合格基準

規定の講習を受け、修了考査にて80%以上の正答率で合格となります。

合格率:80%以上

主催者情報

![]() 講習に関する詳しい情報は機械警備業務管理者資格者証の取得方法 警視庁をご覧ください。

講習に関する詳しい情報は機械警備業務管理者資格者証の取得方法 警視庁をご覧ください。