社会保険労務士とは?就職や転職に活かせて独立も可能

| 種類 | 難易度 | 合格率 |

| 国家資格 | 難関 | 4~7% |

| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |

| 学歴要件その他 | 3~10万円 | 1年以上 |

| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |

| 就職・転職 | 1,954件 |

- 受験するには大学卒業等の学歴、実務経験、国家資格所持等の条件があります。

- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年12月14日に集計。

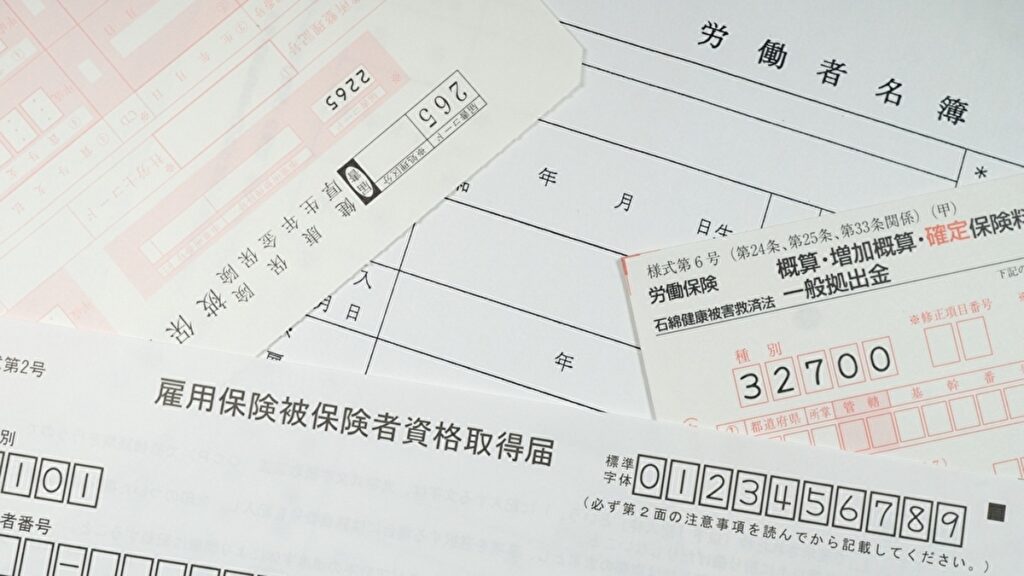

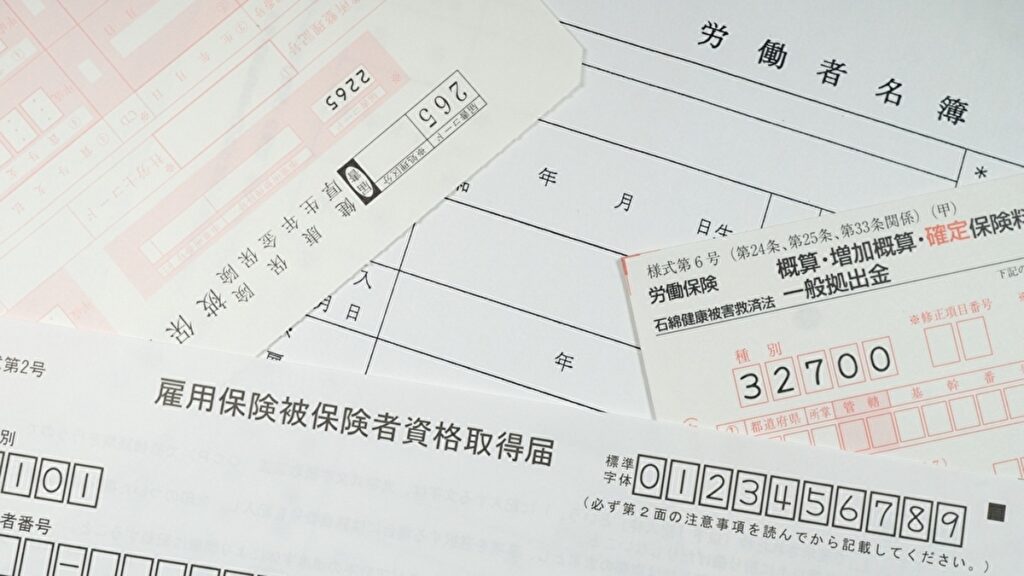

社会保険労務士は、会社や労働者に代わって、雇用保険・健康保険・厚生年金保険といった各種労働・社会保険に関する書類の作成・手続を行います。

就職や転職に活かす、社内での評価アップ、独立開業など活かし方も豊富で将来性のある国家資格です。

特に女性におすすめです。

2年以上は毎日勉強しないと合格できないと思って!予備校が言うほど簡単じゃないのよ。

社会保険労務士とは

社会保険の専門家

私達日本国民は、会社に就職する際には、例えば健康保険や雇用保険、厚生年金といった国のさまざまな保険に加入しなければなりません。

これらは社会保険とよばれ、病気や怪我、死亡、老齢、失業など、生活に困難をもたらす可能性のある事故が生じた際に一定の給付金を支給する公的保険制度の役割を果たしています。

社会保険は、入りたい人だけが任意に加入するのではなく、法律により全ての人に加入が義務付けられています。

社会保険労務士は、会社と労働者に代わって雇用保険・健康保険・厚生年金保険といった各種労働・社会保険に関する書類の作成・手続を行います。

また、助成金の支給申請などの手続書類の作成・提出も代行します。

書類を提出する役所は、社会保険事務所、公共職業安定所、労働基準監督署などです。

専門知識を活かして複雑な社会保険の業務を円滑かつ的確に代行します。

つまり、社会保険労務士は社会保険の専門家です。

社会保険の手続きを行わずにいると、労働災害が発生したときや病気・ケガの際に必要な保険給付を受けられません。

あるいは定年後に年金給付が受けられないなどの重大な不利益につながります。

会社側はその社会保険に関する手続業務を決められた期限内に行わなければなりません。

労働問題の専門家でもある社会保険労務士

社会保険労務士は、その名の通り「社会保険」だけではなく「労務管理」つまり労働問題に関する専門家でもあります。

賃金未払い、長時間労働、サービス残業、過労死、セクハラ、パワハラといった雇う側と労働者側とのと労働問題の争いがよく話題になります。

特に、残業代をはじめとした賃金の支払い制度、それらを規定した就業規則の内容などについてのトラブルは後を絶ちません。

このようなトラブルが発生した場合に、社会保険労務士が間に入って斡旋・調整をするケースもあります。

労働問題に関するトラブルは企業イメージを損なうばかりか、会社の存続を脅かしかねません。

法令を順守しながらもトラブルを未然に防ぐために適切にアドバイスするのも社会保険労務士の重要な業務です。

具体的には、就業規則や労働契約書を事前に法律的に問題がないように作成し、全社員に周知徹底していくように指導します。

人事・労務に関する疑問や改善点はどの会社にも存在します。

経営者側の立場と労働者側の立場を理解しながら、事前に対応策を考えて経営者にアドバイスをする「コンサルタント業務」も社会保険労務士の重要な役割です。

![]()

![]()

難関の国家資格、3回以上の受験は当たり前

社会保険労務士は毎年5万人近い人が受験する人気の国家資格です。

これは行政書士と比べてもほとんど変わらない数字です。

合格率はここ数年6%前後です。

一発合格など超マレな存在で3~4回受験して合格できるかどうかという難関な試験です。

しかも、受験資格として大学卒業等の学歴、実務経験、他の国家資格等が必要です。

誰でも受験できるワケじゃありません。

つまり、一定以上の能力を持った受験生の集まりです。合格率6%の数字以上に難関なんです。

体感的には6%の数字以上に難易度は高く感じられるでしょう。

通信教育会社や資格予備校は、合格までに必要な勉強時間は10か月とか1年などと紹介してますが、安易に信じない方がいいです。

これは最低限の勉強時間であって、現実はその倍程度の時間を要します。

働きながら受験する人がほとんどですが、やはり2年以上は勉強する覚悟が必要です。

役に立つ資格なのか?

就職・転職・ステップアップに大いに役立つ

社会保険労務士の試験は難易度が高く、簡単には合格できません。

そのため、特に若い人が取得すると就職や転職は非常に有利になるメリットがあります。

事務職を希望する女性にはおすすめです。

何も資格がない人と社会保険労務士を持っている人が総務部門希望で面接に来たら、おそらく有資格者を採用するでしょう。

企業によっては社内で社会保険労務士の資格が奨励されていることも多く、その場合、資格手当が支給されるようです。

「社会保険労務士の資格を持っていると労働問題に詳しいので、会社側としては労働条件にうるさい人間は採用しにくい」などとネット上でこういった書き込みをよく見かけますが、決してそんなことはありません。

これは合格できない人の「やっかみ」です。断言します。

仮にそう思われそうな心配があれば、面接の際に「将来は経営者側の立場で法律知識を活用したい」なんて言えばよいだけのことです。

持っていれば社内での評価の対象となる資格の1つなので昇給・昇進につながりやすく、キャリアアップにも活かせます。

大企業の人事・総務部には社会保険労務士の資格を持っている人が少なからずいます。

「意味ない」「役に立たない」「使えない」なんてとんでもない!社会保険労務士はとても役に立つ国家資格です。

また、会社員を辞めて独立するのにも役立つ資格です。

地方ならまだまだ社会保険労務士が足りず需要はあります。

営業力さえあれば脱サラしていきなり開業しても成功できる可能性は高いでしょう。

将来性について徹底研究

合格後もステップアップができる

社会保険労務士は、独立して事務所をかまえて「開業社会保険労務士」になることができます。

この場合、企業と顧問契約を締結して社外の社会保険労務士として働きます。

そして、これとは別に会社を退職せずに社会保険労務士の資格を活かせる手段があります。

それは「勤務社会保険労務士」の制度です。

会社の総務部や人事部などに勤めながら社会保険労務士と名乗ることができます。

同じ士業でも、行政書士や司法書士などは企業に勤めながらの兼業(登録)は基本的にできません。

勤務社会保険労務士は社会保険労務士独自の制度です。

実際に、多くの社会保険労務士は会社の総務部や人事部にサラリーマンとして働いています。

社内に有資格者がいれば外部の社会保険労務士と顧問契約を結ぶ必要がないので会社側にとっては経費削減できるメリットがあります。

総務部門に所属して、名刺に「社会保険労務士」なんて印刷してあれば対外的にもカッコイイですよね。

また、特定社会保険労務士として登録すれば労働紛争に伴う裁判外紛争手続(ADR)の代理業務を行えます。

例えば、残業代未払い、不当な解雇や配置転換、パワハラなど、労働者と使用者の間で労働問題が発生した場合、社会保険労務士が代理人になって和解のための交渉を行います。

特定社会保険労務士になるには、社会保険労務士名簿への登録を受けた後、必要な研修を受けた上で1年に1回実施される「紛争解決手続代理業務試験」に合格しなければなりません。

労働問題の相談件数は年間100万件を超えます。職場でのイヤがらせなどの相談件数も年々増加しています。

こういった労働紛争解決の担い手となるのが特定社会保険労務士です。

社会保険労務士と名乗るための登録費用

正式に社会保険労務士と名乗って業務に従事するには、国家試験に合格後、社会保険労務士として登録の申請をします。

試験に合格しただけでは単なる「有資格者」や「合格者」です。

登録方法は以下の3種類に分かれています。

- 開業社会保険労務士として登録

- 勤務社会保険労務士として登録

- その他登録

※「その他登録」については後述します。

登録の申請の際には、原則として2年以上の実務経験等が求められます。

2年以上の実務経験がない人は、社会保険労務士会連合会が主催する事務指定講習を受講・修了すれば登録が可能です。

事務指定講習は、通信指導課程(4か月間)と面接指導課程(4日間)の組み合わせにより行います。

1年に1度しか開催されず、費用は77,000円です。

その他、登録費用として下記が必要です。開業・勤務ともに同じです。

- 登録免許税 30,000円

- 手数料 30,000円

さらに、社会保険労務士会への入会金と年会費が必要になります。

入会費と会費は都道府県ごとに、また開業・勤務等の区分によって異なります。下記は、東京都社会保険労務士会の例です。

- 開業:入会金50,000円+年会費96,000円(月額8,000円)

- 勤務:入会金30,000円+年会費54,000円(月額3,500円)

勤務社会保険労務士として登録するだけでも132,000円は最低でも必要になります。さらに年会費も支払わなければなりません。

会社がこれらの登録費・年会費を負担してくれればよいのですが、現状では少なく個人の自己負担でまかなっているケースが多いようです。

社会保険労務士と名乗るだけでもある程度費用がかかるということは頭に入れておいた方が良いでしょう。

決して安くない金額です。意味ない出費にならないよう登録する際は十分考えてください。

※金額は全て税込、2025年12月14日現在です。

勤務社会保険労務士のメリット・デメリットは?

会社に勤務しながら登録ができる「勤務社会保険労務士」の制度、会社側と本人にとってどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

少し調べてみました。

まず、勤務社会保険労務士が会社にいれば、全社員の社会保険に関する加入・喪失の手続きは全て任せられます。

社内に人事・労務管理の専門家でもある社会保険労務士がいれば、人事評価制度の構築など一連の労務管理全般の質を向上させるために意見を求められます。

しかし、社員の社会保険に関する手続きは無資格者でもできます。社会保険労務士じゃなくても大丈夫です。

人事・労務管理と言っても対象になるのはあくまでも「人」です。

不平・不満の温床になりうるデリケートな仕組みを、机上の学習だけで知識を身に付けた社会保険労務士に全て任せる会社など多分無いでしょう。

経験豊富で実績を積み上げてきたベテランの役職者が中心になるはずです。

顧問社会保険労務士が既にいれば社内に社会保険労務士資格保有者が誕生したからと言って顧問契約を簡単に修了することはないでしょう。

社会保険労務士兼税理士であればなおさらです。外部に委託した方が経費削減につながるケースもあります。

つまり、会社側にとって勤務社会保険労務士は必ずしも重宝する存在ではないし、メリットばかりではないということです。

本人にとっては、社会保険労務士として登録すると支部活動や研修会への出席などを通して同じ社会保険労務士同士の交流ができるので自己研鑽・スキルアップには良いかもしれません。

しかし、そこまでです。

勤務社会保険労務士は、勤務先の会社名で登録を行いますから通常は会社に無断ではできません。

勤務先専属の社会保険労務士になるので勤務先以外の仕事を副業で引き受けることもできません。

これが開業社会保険労務士との大きな違いでありデメリットです。

「その他登録」して一体何するの?

独立して事務所を開く予定もないし会社で資格を活かせそうもないし・・・でも、せっかく難関の国家試験に合格したんです。開業せずとも社会保険労務士と名乗ってみたいですよね。

この場合「その他登録」として登録します。

これも社会保険労務士だけの独自の制度です。

その他登録とは簡単に言うと、開業でも勤務でもない、ただ社会保険労務士と名乗るだけの制度です。

法律で規定された社会保険労務士の業務はできず、労働相談等を行う際に「社会保険労務士」と名乗ることもできません。

ちなみに、この「労働相談業務」は無資格者でもできます。

![]()

![]()

「その他登録」のメリットは社会保険労務士と名乗ることができるという点です。

社会保険労務士バッジ(徽章)も付けられますし、名刺に社会保険労務士と印刷して正々堂々と配れます。

ただし、繰り返しになりますが社会保険労務士の業務はできません。

少し変わった制度です。

「その他登録」をしている人は、勤務社会保険労務士とともに「勤務等」という種別でひとくくりになって公表されているため正確な人数は分かりません。

しかし、名簿に勤務先が掲載されていない等から推測しても、おそらく数千人はいるのではなないでしょうか。

登録すると社会保険労務士会が開催する支部活動や研修会に出席できます。

自己研鑽・スキルアップして、就職や転職あるいは将来の開業に備えられます。連合会、都道府県会、所属支部から定期的に会報が送られてきます。

もちろん勤務社会保険労務士と同金額の登録費用・入会金・年会費は必要です。

登録を維持するためには年会費を払い続けなければなりません。

どれくらい「その他登録」をする意味があるのか、将来役立つのか、そのあたりについてしっかりと検討する必要がありそうです。

社会保険労務士会にとっては定期的に年会費が入るのでとても喜ばれますけど・・・

資格の活かし方・働き方

開業したら、やはり顧問契約が魅力

開業社会保険労務士の業務は、主として企業との顧問契約にあります。

この場合、人事・労務諸問題に関する相談、社会・労働保険の手続きの一括代行、給与計算などが業務の中心です。

例えば、社員が入社した際の社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の資格取得届の代行、退職した際の社会保険の資格喪失届や離職証明書(離職票)の手続き、資格喪失証明書の発行業務の代行などです。

地方なら、営業力があればまだまだ顧問契約も獲得できるようです。一度契約すれば継続した収入につながるのでやはり魅力です。

企業側にとっても顧問契約を結んでいれば従業員との問題が起こった際にすぐに相談もできるなどのメリットがあります。

税理士、中小企業診断士の資格と兼業で開業すれば、経営相談から労務管理まで一連の経営者の相談に応えられるので、顧問契約も獲得しやすくなります。

ただし、税理士や中小企業診断士は難関の国家資格です。簡単に兼業などできません。

最近では、労働紛争を裁判以外で解決する特定社会保険労務士も増えていますが、顧問契約を結んでいる社会保険労務士には不人気のようです。

それは、紛争解決となると中立の立場を求められるからです。

企業側からお金をもらっている以上、労働者に肩入れしたら契約を切られてしまいます。

行政書士との兼業について

行政書士とのダブルライセンスで開業を目指す人が実は多くいます。

![]()

![]()

確かに行政書士としても登録すれば仕事の幅は広がります。

行政書士であれば、税理士や中小企業診断士よりも取得しやすいのも理由のようです。

行政書士をメインとして開業すると、後々社会保険労務士の資格が必要となるケースがあります。

例えば、業務の差別化を図るために建設業に特化する行政書士は多いですが、建設業では特に働き方改革や社会保険に関する案件が増えています。

助成金や補助金の申請も建設業では多く、その際には社会保険労務士が必須となります。

実際に建設業の顧問となっているのは行政書士と社会保険労務士の兼業事務所がほとんどです。

逆に、社会保険労務士をメインとして開業すると、それだけで十分という意見が多いようです。

社会保険労務士は継続して各種保険に関する書類の作成を代行するという顧問契約が中心です。

一方、行政書士の主な仕事は許認可の申請であって基本は単発です。一度認可されたら次の更新までの期間が長いので顧問契約という話しはあまり聞きません。

もちろん能力にもよりますが、社会保険労務士として営業を始めるとしばらくすると多忙になって結果的にどちらかに特化せざる得なくなります。

行政書士の実務は思いのほか複雑ですぐに覚えられず時間もコストも余計にかかる場合もあります。

行政書士も登録して開業しているけど全然使ってないから退会予定という社会保険労務士は現実的に多くいます。逆はあまり聞きません。

やはり単発の仕事よりも顧問契約は魅力的だということです。

成功している社会保険労務士に限って言えば、行政書士の資格は全く必要なくビジネスで必ずしも有利にならないようです。

余談ですが、ファイナンシャル・プランナー、DCプランナーなどの技能検定や検定試験を持っていてもあまり使えません。

名刺に印刷して、なんとなく見栄えが良くなる程度です。

社会保険労務士になるには

出題範囲の広さは膨大!

社会保険労務士の試験は、あらかじめ出題範囲と配点が以下の表ように定められています。

試験は選択式と択一式の2種類で、いずれもマークシート形式です。

| 試験科目 | 選択式 | 択一式 |

|---|---|---|

| 労働基準法及び労働安全衛生法 | 1問5点 | 10問10点 |

| 労働者災害補償保険法 | 1問5点 | 10問10点 |

| 雇用保険法 | 1問5点 | 10問10点 |

| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問5点 | 10問10点 |

| 社会保険に関する一般常識 | 1問5点 | |

| 健康保険法 | 1問5点 | 10問10点 |

| 厚生年金保険法 | 1問5点 | 10問10点 |

| 国民年金法 | 1問5点 | 10問10点 |

選択式8問40点、択一式70問70点の計110点満点で採点されます。

一言で試験の特徴を表すと「膨大ともいえる出題範囲の広さ」です。

これらの科目の隅々まで問われるので、全範囲をまんべんなく勉強する必要があります。

想像以上に学習量が多く、常に記憶の忘却との戦いの試験です。

しかし、解答はマークシートなので長文を丸暗記する必要はなく、正解を導くためのキーワードを正確に覚えることが勉強方法の基本となります。

難易度は非常に高く合格率は多少ばらつきはありますが、ここ数年は概ね4~7%で推移しています。

過去最低の合格率は平成27年の2.6%です。

10人受験しても合格者は1人以下です。さらに、受験資格もあって誰でも受験できるわけではないことを考慮すると想像以上に難関だといえます。

合格するために必要な勉強時間は1000時間以上といわれていますが、これは最低限のラインです。

その倍の2000時間以上は勉強して2回めで合格できるかどうかです。

実際に1年で合格できた人はマレな存在で、2年以上本気で学習をしてようやく合格できたという人が多いようです。

1つでも合格基準点に達しない科目があると不合格

社会保険労務士の試験は、選択式と択一式ともに総得点による合格基準があるばかりか、各科目ごとに合格基準点が設定されています。

1科目でもこれを下回ると他の点数が良くても不合格になってしまうという厳しい合格条件が設定されています。

合格基準点とは、いわゆる合格ライン(足切りライン)です。

試験の難易度により相対的に決められるので、毎年基準点は変わります。

![]()

![]()

例年、総得点においては60~70%が合格基準点です。

各科目においては、選択式が5点中3点以上、択一式が10点中4点以上が合格基準点ですが、その年の平均点や得点分布の状況によって「救済措置」として補正されます。

合格するには総得点、各科目点いずれもその年の合格基準点を上回らなければなりません。

社会保険労務士試験が難しいと言われるのは、全科目において点を取る必要があるからです。

どんなに総得点が高くても1科目でも基準点に達しないものがあれば不合格となります。

この仕組が社会保険労務士試験の難易度をさらに上げています。

毎年のように総得点は高くても各科目の基準点で泣く受験生が大勢います。

真夏に行われる試験は体力勝負

また、社会保険労務士試験は体力勝負の試験でもあります。

試験日は8月下旬の残暑の中、午前中1時間20分、午後3時間30分の合計約5時間の試験を一日でやります。

あの静まり返った極度の緊張感の中、午前と午後合計4時間50分の真夏の長丁場を耐えられる体力と精神力が必要です。

特に午後の3時間30分は苛酷な体力勝負になることは言うまでもありません。

で、気になるのがエアコン・クーラーです。

エアコンが効いている部屋もあればエアコンが効いていない部屋もあるようです。

中にはエアコンが効き過ぎて寒いくらいの部屋もあります。

この点については、あらかじめ理解している受験生も多く、カーディガンやジャケットなどを持参している人も目立ちます。

エアコンが効いていない部屋はそれこそ蒸し風呂状態です。

集中力が続かなくなり途中でギブアップする受験生もいます。

社会保険労務士試験は真夏に行われることもあって、いろいろな事態が想定されます。

日頃から熱い部屋やエアコンが効きすぎた寒い部屋で学習して慣れておくことも必要です。

おすすめの通信講座

社会保険労務士試験は、出題範囲が広く、難易度も高いため簡単には合格できません。いかに効率よく学習するかがポイントになります。

おすすめする通信講座はアガルートアカデミーとフォーサイトです。

アガルートアカデミー

アガルートアカデミーの受講生の合格率は25%という驚きの数字です。これは全国平均7.9%の3.16倍の合格率です。

必要十分なボリュームの講義動画は約120時間用意されていて、全てオンラインで利用できます。

プロの講師が作ったオリジナルテキストはとてもよくできています。

令和3年度試験の出題カバー率は、全体で90%以上といいますから、このテキストだけを信頼して学習すれば十分です。

※こちらから受講申し込みができます。

フォーサイト

フォーサイトの通信講座は、机に座って勉強する必要はありません。

お手持ちのスマートフォン・タブレット・パソコンで学習できるので、通勤時間・移動時間・昼休み・待ち時間・就寝前後など、ちょっとしたスキマ時間を有効活用できます。

フォーサイトは「合格に必要な教材」を、すべて揃えています。

さらにメールによるサポート体制も整えているので初めての方でも安心です。 フォーサイトなら、コストパフォーマンスの高い教材ラインナップで合格が近づきます。

テキスト・問題集・参考書

おすすめテキスト・基本書

これから社会保険労務士を受験しようと考えている方向けの入門テキストです。

内容は、初心者にはとてもわかりやすく書いてあります。初めて勉強はじめるのに適していますし、全体を把握するのにも適しています。あくまでも入門書としてお考えください。

テキストとしては受験範囲を網羅していないので、別途、基本書、問題集を購入して学習してください。

| 種類 | 評価 |

| 入門テキスト |

独学者・初学者向けに懇切丁寧に解説されたテキストです。重要なポイントを逃さず、無駄なく効率的に勉強できます。

辞書のように分厚い本ですが、労働関係と社会保険関係に分冊可能なので、2冊に分けられて持ち運びにも便利です。

内容はフルカラーで余裕のあるページ構成です。そのため圧迫感はなく、説明もわかりやすくて理解しやすいです。

この本から勉強をはじめる人でもまったく問題なく読み読み進められます。

| 種類 | 評価 |

| テキスト |

おすすめ問題集

合格者がよく利用している評判の良い過去問題集です。

過去10年分の本試験問題を肢ごとに分割し、科目別・項目別に並べ直してあります。10年分の過去問題がしっかり入っているのでかなり分厚いです。

見開きで左ページに問題、右ページが解答です。問題自体も長くないので、短い時間で効率よく勉強できます。解説がとにかく丁寧です。解説だけでも暗記要点チェックに使えます。

とてもシンプルな問題集ですが、繰り返し学習に適しています。

| 種類 | 評価 |

| 過去問題集 |

毎年いくつか的中問題を出すということで合格者には評判の良い一問一答式の予想問題集です。

予想問題が1600問以上掲載されており、重要条文や通達、判例に基づいた問題演習を繰り返し学習すれば得点アップにつながります。

合格のポイントとなるような重要な問題が凝縮されて掲載されています。分からない点は基本テキストに戻って確認しながら学習すれば実力アップにつながります。

合格者の多くが「使って良かった」と口を揃える一冊です。

| 種類 | 評価 |

| 予想問題集 |

試験情報

日程・出題内容・合格基準・その他

試験日

例年8月の第4日曜日

お申し込み

例年5月中旬~5月下旬

受験資格

社会保険労務士は誰でも受験できる試験ではありませんのでご注意ください。社会保険労務士は、学歴、実務、資格3つの受験資格があり、3つの内どれか一つでも該当すれば受験できます。

- 学歴 高等専門学校、短大、大学を卒業された方

- 実務 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助に従事した期間が通算して3年以上になる者

- 3年以上、労働保険・社会保険手続きなどの人事・労務の経験がある者。

- 資格 行政書士試験に合格した者

他にもまだまだありますが、多くの人は上記のいずれかで受験資格が得ています。

試験会場

北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県

受験料

15,000円

試験内容

社会保険労務士試験は、択一式と選択式、2つを受験します。

- 選択式:計40点満点(5点×8科目)210分

- 択一式:計70点満点(10点×7科目)80分

※試験科目と配点の詳細については社会保険労務士になるにはをご覧ください。

合格基準:試験の難易度によって変動、各科目ごとの最低合格点(いわゆる足切り)が設定されます。

令和7年度の合格基準は以下の通りです。

【第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準について】

次の2つの条件を満たしたものを合格とする。

- 選択式試験:総得点22点以上(各科目3点以上、ただし労災・労一・社一は2点以上)

- 択一式試験:総得点42点以上(各科目4点以上、ただし雇用保険は3点以上)

合格基準

概ね以下の通りです。

- 選択式試験は、60%の正答かつ各科目が5点中3点以上(ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識は1点以上、国民年金法は2点以上)。

- 択一式試験は、62%の正答かつ各科目4点以上/10点。

※難易度によって毎年若干必要正答率が変わります。

合格発表

11月初旬

主催者情報

![]()

![]()