中小企業診断士は大企業での評価が高く就職や転職に活かせる

| 種類 | 難易度 | 合格率 |

| 国家資格 | 難関 | 3~5% |

| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |

| 誰でも受験可 | 10~30万円 (※200万円~) | 1年以上 |

| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |

| 就職・転職 | 102件 |

- 合格率は1次試験と2次試験を合わせた最終的な数字です。

- 養成課程を受講すると学費が200万円ほど必要になります。

- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2026年1月2日に集計しています。

中小企業診断士とは国が唯一認める企業経営コンサルタントの資格です。

企業の経営状態を分析して経営上の課題を明らかにし売上げアップするための解決策を助言・提案します。

特に大企業で評価が高く、学生や社会人が取得すると就活や転職が有利になります。

難易度は高く、1年以上の勉強時間は必要です。

合格後はもちろん独立も可能ですが、企業内で企業内診断士として活躍することもできます。

独占業務はありませんが、その分汎用性が高くおすすめの国家資格です。

高い合格率が見込めるおすすめの通信講座

中小企業診断士とは

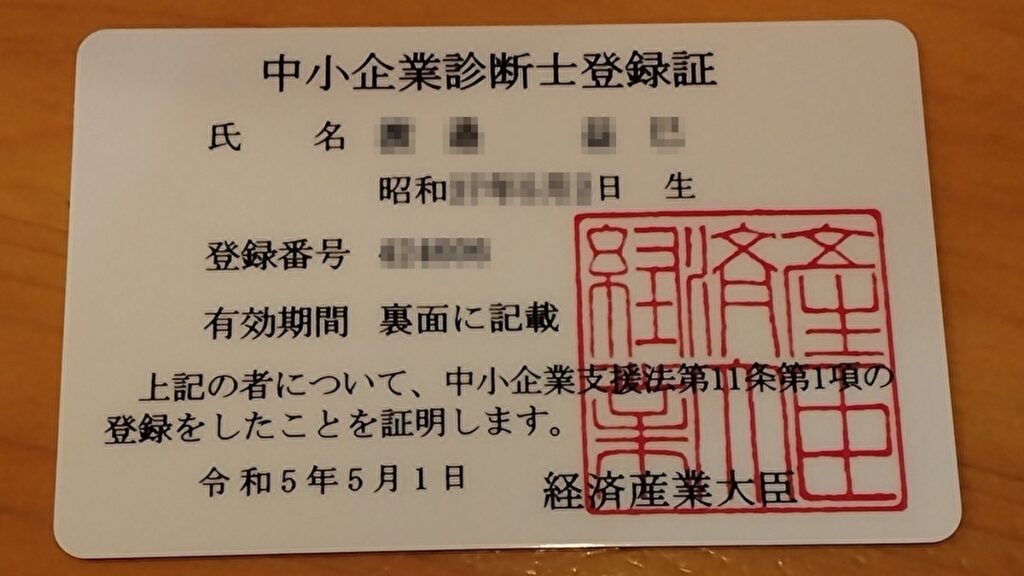

中小企業診断士とは、「中小企業支援法」及び「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」という法令に基づき、国が唯一認める企業経営コンサルタントの資格です。

経営コンサルタントの能力を証明する学位として「MBA」が世界的に有名ですが、中小企業診断士の学習内容に非常に近いと言われています。

そのため中小企業診断士は「和製MBA」とも言われています。

中小企業診断会の主催する国家試験に合格した者は、経済産業省へ登録してはじめて中小企業診断士と名乗れるようになります。

中小企業の業務全般に関するアドバイスを行う重要な役割

企業の経営状態を分析して経営上の課題を明らかにし、売上げアップするための解決策を助言・提案するのが経営コンサルタントの仕事です。

簡単に言えば「どうすれば会社が儲かるのか」を提案する仕事です。

日本は昔から、中小企業の割合が大企業と比べて非常に高い国です。総務省の調査では、国内企業の約99.7%が中小企業です。

その数は実に380万社を超えており、大企業の何倍もの数です。

日本国内の就業者の約3分の2は中小企業が雇用しています。高度経済成長期からずっと日本経済を支えてきたのは中小企業です。

近年中小企業を取り巻く環境は厳しくなっています。

円高になれば大企業よりも中小企業が大きな打撃を受けます。逆に円安になっても輸出が拡大して潤うのは主に大手の製造業だけです。

中小企業に恩恵はなかなか回ってきません。

そんな中小企業の経営者からの依頼により、企業の経営診断や経営に関する助言・提案を行い、中小企業の業務全般に関するアドバイスをするのが中小企業診断士の役割です。

企業内にとどまって活躍する「企業内診断士」が多い

中小企業診断士は、「企業内診断士」と「独立診断士」の2種類に分類できます。

企業内診断士とは、一般企業の会社員や公務員、団体に属する中小企業診断士のことです。

中には社内で「経営コンサルタント」として資格を活かす人もいます。

独立診断士とは、独立したプロのコンサルタントのことです。会社組織などに属さず、企業とコンサルタント契約を締結して経営診断にあたります。

また、独立診断士とコンサルティング会社などに勤務する中小企業診断士を合わせてプロコン診断士とも呼ぶようです。本当の意味でプロのコンサルタントという分類です。

![]() 参照:企業内診断士の実態調査-現状と活躍の可能性について(pdf)

参照:企業内診断士の実態調査-現状と活躍の可能性について(pdf)

登録済みの中小企業診断士のうち、46.4%が企業内診断士として働いており、プロコン診断士は48.3%という割合です(2021年5月時点)。

なお、中小企業診断士として独立してい人の割合は47.8%です(上記pdf内の問12)

中小企業診断士は、行政書士、社会保険労務士、司法書士、税理士などの他の士業と比べても独立開業者の割合が低い傾向にあります。

自己啓発を目的として受験する社会人が多いのがその理由の1つです。

合格しても退職せず会社員を続けながら中小企業診断士として登録することも可能なので、あえて退職する必要もありません。

安定した会社員の立場を捨てて独立したら年収が下がるケースも考えられます。

開業直後の不安は拭えません。

役に立つ資格なのか?

独立するための資格ではない!

「中小企業診断士は独立するための資格」と紹介しているサイトも多いようですが、それは間違っています。

実際は、就職や転職さらにはスキルアップに活かせる資格です。

中小企業だけではなく、上場企業をはじめとした大企業でもこの資格に対する評価は高いです。

そのため、社会人が就職や転職の際に履歴書に書けば大いにアピールできるメリットがあります。

もちろん社内での評価もアップします。難関の国家資格なので会社で昇給や昇進などのスキルアップにも役立ちます。

中小企業診断士の受験生の多くは社会人です。30~50代が受験生全体の8割以上を占めているのも大きな特徴です。

中でも30代が約27.5%、40代が約29.1%の構成比で最も高くなっています。

つまり、学生が就職に備えて取得する資格ではなく、また、社会人が会社を辞めて勉強に専念して取得する資格でもありません。

あくまでも社会人が現状からステップアップ・スキルアップに活かすために取得する資格なんです。

中小企業診断士の主な仕事は、中小企業に対する経営アドバイスですが、行政や金融機関との間に入った相談役として、また税理士にはできないような経営上の相談役といったかなり専門性の高い相談業務も行います。

中小企業診断士の勉強を通じて米国のMBAのような知識を得られるので、最近はビジネスとして経営学を志す者や大学生等の受験者も増加しています。

将来性について徹底研究

この資格の活かし方

中小企業診断士は、独占的に特定の業務を行える業務独占資格とは違います。名称独占資格と呼ばれる分類の資格です。

つまり、中小企業診断士と名乗らなければ、誰でも経営に関するコンサルタントの業務を行うことは可能です。

しかし、中小企業診断士は国が認めた唯一の経営コンサルタントの国家資格です。

難関な試験に合格しなければ中小企業診断士と名乗れません。取得することで自身の能力を客観的に証明することができます。

怪しい「経営コンサルタント」の看板を掲げる会社が多い中、国家資格というだけでその効果は絶大です。

また、経済産業省令では、中小企業支援事業における経営診断又は助言を担うものとして中小企業診断士を規定しています。

そのため、独立して経営コンサルタントの事務所を開けば、都道府県や商工会議所などから公的なコンサルタントの業務を受注することも可能です。

名の知れた中小企業診断士として認められれば、経営コンサルティングだけにとどまらず講演活動、執筆活動など、活躍の幅は広がります。

中小企業診断士と相性の良い資格

中小企業診断士は、経営学やマーケティングのほか、財務・会計、経済全般、さらには経営法務や情報システムといった幅広い知識を備えたコンサルタントの専門家です。

汎用性が高く特定の業務に縛られないため、他の専門性の高い資格とも相性がよく、合わせて取得すればさらに強力な武器となります。

例えば、企業で働く中小企業診断士であれば、他の保有資格として多い順に、ファイナンシャルプランナー(21.7%)、情報処理技術者(17.6%)、販売士(10.0%)があげられます。

![]() 参照:中小企業診断士活動状況アンケート調査|中小企業診断協会(pdf)

参照:中小企業診断士活動状況アンケート調査|中小企業診断協会(pdf)

※「問6」に明記。

ファイナンシャルプランナーが多いのは、金融機関に勤務する中小企業診断士が多いためです。

情報処理技術者(基本情報技術者、応用情報技術者、情報セキュリティマネジメント)の資格も中小企業診断士とは相性が良いです。

パソコン・コンピュータの技術は、企業を多角的に経営分析するには欠かせません。

販売士は民間検定ですが、マーケティングなどの専門的な知識を学ぶ点では中小企業診断士と共通しています。

また、独立している中小企業診断士であれば、税理士、社会保険労務士と合わせて開業するケースも多いようです。

税理士であれば、顧問先から経営相談を受ける機会もあります。工程改善などの知識を身に付けるために中小企業診断士を取る人が多いようです。

社会保険労務士の業務は、労務管理の分野で中小企業診断士と重なるので、合わせて持っていれば顧客にワンストップでサービスを提供できます。

企業の基幹システムを開発するエンジニア、税理士、公認会計士、社会保険労務士など、元々高い専門性を有している人が、「企業経営について学びたい」という動機で中小企業診断士を目指すようです。

中小企業診断士になるには

中小企業診断士試験合格までの平均受験回数は3回ほど、1回つまり最初の受験で合格できる人は5%未満と言われてます。

また、必要な勉強時間は1000~1500時間と言われているので、1日に2~3時間ほど勉強しても1年以上はかかります。

日中仕事をしているビジネスマンであれば勉強に当てられる時間も違いますから、合格までに1年以上の期間を見ておいた方がよいでしょう。

中小企業診断士試験の合格率と難易度

中小企業診断士試験の最終の合格率は4~5%台なので難易度はかなり高いです。

試験は1次試験と2次試験からなります。1次試験はマークシートの試験です。2次試験は論述試験と口述試験です。

1次試験には科目合格制度を導入しているのも特徴の1つです。

1次試験には7科目ありますが、一度の試験で全て合格する必要はなく1科目ごとに合格・不合格が決まる制度です。

科目合格は3年間有効なので、3年間で7科目全て合格すれば1次試験突破になります。

もちろん科目免除を希望する際は、必ず事前に免除申請をしなければなりません。

受験生の多くは社会人なので少しでも負担を和らげようというありがたい制度です。

やっかいなのは2次試験

1次・2次試験ともに合格率は20%ほどです。

2次試験の合格率は20%ですが、1次試験に合格した中でのさらに20%ですから体感的にさらに難易度は高く感じられるはずです。

2次試験の問題については、正解が公表されません。そのため予備校によって正解の解釈も分かれます。

最終的には2次試験の問題との相性や運要素もあったります。

全体の受験生の5%しか合格できない難関試験と思って挑んでください。

2次試験を受けずに中小企業診断士になるウラワザも!

中小企業診断士になるためには、1次試験と2次試験に合格後、実務講習をクリアする必要があります。

この3段階を経て、ようやく中小企業診断士として登録ができます。

実務補習とは、試験の主催団体でもある中小企業診断協会が実施している15日間の講習です。

講習の内容は、実際の企業の経営診断やそれに基づくアドバイスなどです。

これが最も一般的な方法で、大半の受験生はこの方法で最終的にが2次試験に合格し、実務補習を受講して登録まで済ませています。

しかし、これ以外にもう一つ中小企業診断士になるための離れワザがあります。かなりのウルトラCとも言えます。

それが「中小企業診断士の養成課程」による最終合格という方法です。

1次試験に合格した後に、各種機関が実施している中小企業診断士の「養成課程」を受講・修了すれば、難関とされる2次試験と15日間の実務補習が免除されるんです!

もちろん無条件で養成課程を受講できるワケではなく、事前に試験(審査)はありますが、中小企業診断士の2次試験と比べれば格段に難易度は低いです。

学費は200万円前後するので安くはないですが、入ったら基本的には卒業出来るためほぼ確実に中小企業診断士になれます。

最近では、2次試験を受験せずにこの養成課程を修了して登録資格を得る人が増加傾向にあります。

期間も、6か月(平日開催)、1年(平日)、2年(週末)、2年(夜間)などと様々なコースが用意されているので時間がない社会人でも通学可能です。

おすすめの通信講座

アガルートアカデミー

内容が充実していて、しかも金額がお手頃で最もおすすめなのがアガルートアカデミーの通信講座です。

オンライン講義は、パソコン・スマホがあればいつでも何回でも納得いくまで視聴して学習できます。講義動画は単元ごとに10~40分の単元で区切ってあるので、通勤時間など空いた時間を使って有効に学習できます。

テキストはもちろんフルカラーで、専門の講師が独自に作成したオリジナルテキストです。図表を多く盛り込むなど、視覚的に理解しやすく楽しく学習を進められるように工夫されています。

中小企業診断士試験に精通した講師が、合格に必要な知識を精査し、全てテキストに盛り込んでいます。中小企業診断士試験の合格に必要な情報がすべて詰まっています。

※こちらから受講申し込みができます。

スタンディング

通勤講座という名の通り、通勤時間を利用して学習を進められる形式になっています。教材の内容が、短時間で内容が頭に入ってくるように計算されています。値段は、数ある中小企業診断士の教材の中でも最も安価な部類に入っています。いきなり高い金額を支払って予備校へ通うには抵抗がある方にはおすすめです。無料講座でお試しもできます。

実は合格者を多く輩出しており、なかなか評判の良い講座です。ぼくの友人はこれを受講して働きながら合格できました。もちろんしっかり時間をかけて学習してました。途中で投げ出さずに学習し続ければ合格できます。

※こちらから受講申し込みができます。

テキスト・問題集・参考書

おすすめテキスト・基本書

中小企業診断士試験をこれから目指す人にまずは最初に読んでほしい入門書です。

全ページがカラーで、図解、イラストが豊富です。初心者でも読みやすく、1次試験、2次試験にどんな知識が必要なのか、合格するにはどう勉強すればよいのかがわかりやすく書かれた「オリエンテーション」の本です。

なぜこの項目を学習しなければならないのか、使われている用語の意味など、1つずつ納得がいくようにきちんと説明されているので、今後の学習計画の指針になります。

念の為申し上げますと、もちろんこの一冊では合格できません。

| 種類 | 評価 |

| 入門テキスト |

フルカラー・科目別分冊・赤シート対応のテキストです。

初学者向けに要点が要領よくまとめられています。図やイラストも多く、繰り返し読んだ後で赤シートを利用すれば知識の定着に役立ちます。もう一度基礎からやり直したい人にもおすすめです。

解説は「講義で講師がホワイトボードに記す」様を模した「板書」調にしてあるので、講義を受けている様な感覚で学べます。

※上下2巻セットです。

| 種類 | 評価 |

| テキスト |

おすすめ参考書

これから中小企業診断士の勉強をはじめようかという人には資格勉強の開始から実務世界の道までを概観できるので良い本です。

資格学校などのHPや無料セミナーにて広告的に診断士の魅力が語られていますが、実態を知るという意味で本気で独立やスキルアップにつなげたいという方には一読の価値があります。

※現在は電子書籍のみの取り扱いのようです。

| 種類 | 評価 |

| 関連書籍 |

試験情報

日程・出題内容・合格基準・その他

試験日

【1次】例年8月上旬の2日間

【2次】筆記:10月下旬の1日、口述:12月中旬の1日

お申し込み

例年4月上旬~5月上旬

受験資格

【1次】どなたでも受験できます。

【2次】1次合格者のみ(1次合格の有効期限は2年)

試験会場

【1次】札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇

【2次】札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡

受験料

【1次】14,500円

【2次】17,800円

試験内容

【1次】

- 経済学・経済政策 60分 100点

- 財務・会計 60分 100点

- 企業経営理論 90分 100点

- 運営管理(オペレーション・マネジメント) 90分 100点

- 経営法務 60分 100点

- 経営情報システム 60分 100点

- 中小企業経営・中小企業政策 90分 100点

【2次】1次合格者のみ

- 筆記試験:中小企業の診断および助言に関する実務の事例(Ⅰ~Ⅳ)について、筆記の方法により実施。

- 口述試験:筆記試験において相当の成績を修めた方を対象に、口述の方法により実施。

合格基準

【1次試験】

- 総点数の60%以上

- 1科目でも満点の40% 未満のないこと

【2次試験】

- 筆記試験:総点数の60%以上かつ全科目40%以上の得点

- 口述試験:評定が 60% 以上

合格発表

- 1次:8月下旬~9月初旬

- 2次:12月下旬ごろ

主催者情報

![]() 試験に関する詳しい情報は中小企業診断士資格取得を目指す方に中小企業診断士試験のご案内ですをご覧ください。

試験に関する詳しい情報は中小企業診断士資格取得を目指す方に中小企業診断士試験のご案内ですをご覧ください。