司法書士とは?難易度は高いけど将来性十分な稼げる国家資格

| 種類 | 難易度 | 合格率 |

| 国家資格 | 超難関 | 5% |

| 受験資格 | 取得費用 | 勉強時間 |

| 誰でも受験可 | 50万円以上 | 3年以上 |

| 活かし方 | 全国の求人数 | おすすめ度 |

| 独立・開業 | 135件 |

- 全国の求人数は、ハローワークの情報を基に2025年12月5日に集計しました。

不動産登記・商業登記並びに供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成と提出などを行うのが司法書士の仕事です。

将来性は十分で法律家としてステータスも高い国家資格です。

難易度は高く、サラリーマンが働きながら勉強しても現実的にはかなり困難です。

ちょっとやそっとじゃ合格できません。

仕事を辞めて勉強に専念して3年で合格できるかどうかというレベルです。

「取得しやすい資格」なんて勘違いしている人が多いけど、仕事を辞めて勉強に専念しても3年以上はかかります!

司法書士とは

不動産登記と商業登記が主な業務

司法書士は、個人や企業から依頼を受けて、不動産登記・商業登記並びに供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行います。

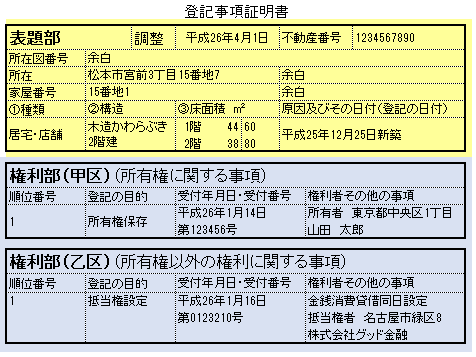

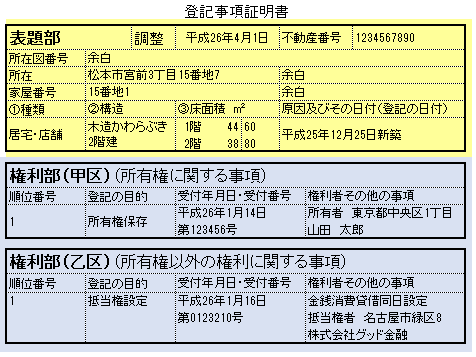

土地及び建物は、その所在や面積、所有者等の権利関係を明らかにするために、登記記録という公簿に記録しなければなりません。これを不動産登記と言います。

登記記録とは、それまで登記簿謄本として法務省法務局で手書きの紙をバインダーで閉じた登記簿を管理していたものを全てコンピュータで管理するようになったため呼ばれるようになった名称です。

不動産の売買で所有者が変更になった場合はもちろんのこと、贈与・相続などで所有者が変更になった際にも法務局に申請して登記記録の所有者名義を変更しなければなりません。

不動産登記の他に、商業登記も司法書士の重要な業務です。

商業登記とは、株式会社などに関する商号、所在地、設立年月日、業務内容、資本金の額、役員等の一定の事項を商業登記簿に記録する登記のことをいいます。

商業登記簿は法務局に保管されています。

会社を設立する際はもちろんのこと、内容に変更が生じた場合にも会社の代表者等には登記の申請義務があります。

会社設立登記に必要な書類作成は司法書士の独占業務です。

![]()

![]()

認定司法書士になれば法廷で代理人となって訴訟もできる

平成14年の司法書士法の改正によって、認定司法書士の制度が設けられました。

法務大臣の認定を受けた認定司法書士になると簡易裁判所での代理権が与えられ、簡易裁判所においては弁護士と同様の訴訟活動ができるようになったのです。

簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件は140万円を超えない範囲となっていますが、この範囲であれば依頼人に代わって交渉や裁判をすることができます。

この代理権の付与により、債務整理や消費者問題、法律相談等とさまざまな分野で司法書士が活躍できるようになりました。

サラ金の過払い金返還請求訴訟などはその一例です。

それまでは法廷での活動は弁護士にしか認められていなかったのですが、裁判の法廷代理人として司法書士が法廷に立つことが認められるようになったワケです。

土地家屋調査士の資格もあれば不動産登記は全てできる

上記は登記記録の内容を書面にした登記事項証明書です。前述の通りかつては登記簿謄本と呼ばれていました。

実際はもう少し複雑ですが、内容はだいたいこんな感じです。

例えば、マンションや一戸建を新築したら、まず最初に物件の所在地、種類、構造、床面積などの概況を法務局へ申請して登記します。

これを、表示に関する登記(表題登記)といい土地家屋調査士の独占業務になります。黄色の「表題部」となっている箇所です。

次にしなければならないのは所有者等の登記です。

マンションや一戸建を購入したら、権利関係を明らかにするために法務局へ申請して登記します。所有者や抵当権者などです。

これを権利に関する登記といい司法書士の独占業務になります。

青色の「権利部甲区・乙区」の箇所です。

つまり、司法書士と土地家屋調査士の両方の資格を持っていれば、表題部の登記と権利に関する登記が1人でできるので仕事の幅が広がるメリットがあります。

司法書士兼土地家屋調査士事務所として開業している事務所があるのはそのためです。

役に立つ国家資格なのか?

試験は超難関、取得すれば大いに役立つ

司法書士は「登記のスペシャリスト」と呼ばれています。

これは、不動産登記、商業登記が司法書士の独占業務となっているからです。

不動産に関する登記は、一部土地家屋調査士の業務を除いてほぼ司法書士の独占業務です。

商業登記は弁護士資格でも可能ですが、実質的には司法書士の独占業務です。

このように、司法書士の多くの業務は法律という規制によって守られています。

司法書士でなければ代理申請できないため手堅い需要があります。

試験に合格後、事務所を開けば特に営業活動をすることもなく、ほぼ1年で事務所の経営は軌道に乗るようです。

不動産会社、銀行、個人から仕事の依頼も多く、まさに「役立つ法律系の資格」の代表格の1つです。取得する価値は十分にあります。

司法書士とは、将来性も有り社会的なステータスも高く役立つ資格です。

ただし、難易度が高く、ちょっとやそっとじゃ合格できません。

司法書士事務所の求人も見つかる

司法書士試験は極めて合格率が低いです。

ここ数年は多少合格率が上がっているとは言え、それでも5%程度です。

毎年の合格者数は全国で700人を下回る程度(令和7年度は751人)です。

新規の合格者が少ない上に司法書士事務所で経験を積んだ有資格者が独立するケースも多いので、司法書士事務所の求人は探せば見つかります。

不動産登記の需要は都市部に限らず地方でもあります。

そのため、都市部以外の地方でも求人は見つかります。

司法書士の国家資格があれば全国各地どこでも働けます。

さらに、司法書士の資格は独立するために大いに活かせます。

司法書士事務所で補助者として働いているうちはあくまでも有資格者に過ぎませんが、事務所を構えて初めて司法書士と名乗れます。

会社員との兼業はできなわけではありませんが、この資格だけで十分食べていけるので、合格したら独立して司法書士の業務に専念するのがいいでしょう。

将来性について徹底研究

平均年収は弁護士以上(という噂も)

弁護士と司法書士の登録者数を全国で見ると、弁護士が46,939名(2025年12月1日現在)、司法書士が23,427人(2025年12月1日現在)います(法人は省略)。

弁護士の数は司法書士の2倍以上です。

ちなみに、行政書士の登録者数は53,939名(2025年10月1日現在)で弁護士よりもさらに多くなります。

![]()

![]()

1999年(平成11年)より始まった司法制度改革の一環で法科大学院が導入され、司法試験の難易度が低下、同時に合格者が膨れ上がり、弁護士人口が1996~2016年の20年間で2.4倍に激増しました。

合格者数の急激な増加は同時に弁護士の質の低下にもつながっています。これは明らかな事実です。

優秀な弁護士でないと仕事がなく、廃業する弁護士事務所も目立ちます。

対して司法書士試験は合格者が増えすぎないよう試験の難易度も高く維持されています。

合格者数は1996~2016年で1.3倍(410人増)程度に抑制されています。

司法書士は人数が少ないため、仕事を奪いあうこともなく潤沢にあります。

都市部だけではなく地方でも仕事の依頼は多くあり、特に営業活動をすることもなく短期間で事務所の運営は起動に乗ります。

ネット上には、例えば、司法書士の平均年収は500万円程度・・・合格者の6割は仕事がないので未登録・・・ITやAIが進んで登記業務が簡便化されて廃業者増加中・・・などという書き込みも目立ちますが、これらはおそらく合格者に対する「やっかみ」でしょう。

かつては、司法書士の平均年収は1,200万円以上と言われていた時期もありました。

こういった収入に関するデータは一概に比較するのが難しいのですが、弁護士以上に稼いでいる司法書士は普通にいます。司法書士の事務所廃業といった話しはほとんど聞きません。

収入は弁護士以上との噂ですが、おそらくある程度の範囲では事実です。

司法書士は取得するのは難しいですが、まさに理想の資格であると言えます。

![]()

![]()

ダブルライセンスって本当に有利?

一般的に、司法書士と行政書士のダブルライセンスで開業すると仕事の幅が広がるメリットがあるなどと言われています。

例えば、農地の名義を変更するには事前に役所の許可が必要です。

この場合、役所への許可の申請は行政書士の業務、その後の所有権の移転登記は司法書士になります。両資格とも持っていれば全て1人で完結します。

「ワンストップサービス」ができれば信用が増します。

もちろん1人で全部やってしまえば売上と利益は確実に増えます。これがダブルライセンスの最大のメリットです。

しかし、現実的には両方持っていたとしても多くは司法書士単独でやっているようです。

行政書士の看板も掲げて事務所を開いている人はごく少数です。

理由は簡単です。それは行政書士業務の需要が少ないからです。

場所柄にもよりますが、例えば先程例に上げた農地の名義変更の案件はとても少ないです。

そういった案件が出てきたら近くの土地家屋調査士兼行政書士に依頼すれば済みます。

マレな案件のためにわざわざ複数の資格を登録する必要などないということです。

司法書士に関して言えば単独でも十分やっていけます。

司法書士と行政書士を名乗って事務所を開くのであれば、司法書士会と行政書士会への登録費用も発生します。

毎月の会費も納めなければなりません。これは大きなデメリットです。

ダブルライセンスで徳を得るのは誰か・・・それは資格予備校です。

受講生が増えれば儲かるワケですから・・・ダブルライセンスを一番推奨しているのは資格予備校です。

そんな資格予備校の受講生獲得戦術にまんまと引っかかってはいけません。

※ちなみに、ダブルライセンスが決して無駄だとは言ってません。

司法書士と土地家屋調査士で開業すれば、前述の通り不動産登記の業務は全て1人でできます。

住宅の建築と販売を手掛けるデベロッパーと付き合うのであれば大きなメリットが期待できます。

何を軸として開業するかを考えるのかが重要だということです。

行政書士を軸とするのであれば、社会保険労務士や土地家屋調査士とのダブルライセンスはおすすめです。行政書士だけよりも仕事の可能性が広がります。

事実、行政書士資格のみの専業者は32%ほどと少数派です。

当サイト運営者も行政書士と土地家屋調査士の両方取得しました。

司法書士は、社会的に法律の専門職としての地位が確立しています。

単独でも十分やっていける資格です。闇雲にダブルライセンスを目指す必要はありません。

この資格の活かし方

司法書士と行政書士の違いについて

司法書士と行政書士、なんとなく似た名称で同じ法律系と言われる2つの国家資格。どう違うのか、どちらがおすすめかと考えている人も多いでしょう。

行政書士の主な業務は、官公署など役所関係に提出する書類を代理人として作成し、依頼人に代わって申請することです。

書類の提出先は、主に都道府県や市町村などの行政機関です。

行政書士の管轄官庁は総務省です。厳密に言うと法律職ではなく事務の専門職です。

一方、司法書士は、不動産登記・商業登記並びに供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行います。書類の提出先は、法務局や裁判所です。

司法書士は、司法試験と同じく管轄省庁は法務省です。つまり法律の専門職という位置づけです。

この点がまず両資格では違います。

代理作成できる書類の種類は、行政書士の方が圧倒的に多いです。しかし、司法書士の独占業務については行政書士はできません。

司法書士は景気の影響に左右されずらく、比較的仕事を得やすい職業です。

行政書士は何か得意分野がなければ事務所の経営は厳しいようです。営業力がなければすぐに廃業に追い込まれます。

司法書士は、法律の専門職としての地位が確立しているため社会的な評価は高いですが、行政書士は決して社会的評価が高いとは言えません。

行政書士とは難易度が格段に違う

そして、司法書士と行政書士の最も大きな違いは試験の難易度です。

司法書士は、合格率3.2%、合格までに4年くらいの歳月を費やします。どれだけ頑張っても合格できるかどうか分からない超難関な国家試験です。

行政書士も難関ですが、合格率は10~15%、1年くらいは学習期間が必要です。

司法書士に比べれば合格できる可能性は格段に高いです。

難易度や開業者の実態から判断しても、高収入を得られる可能性は司法書士のほうが行政書士より確実に高いでしょう。

どちらか取得したいけど、どちらがおすすめなのか・・・そう迷ったら、司法書士は合格するのが難しいのでとりあえず行政書士を目指すのが良いでしょう。

まずは行政書士を取得して、その後さらにステップアップしたいのであれば司法書士を目指すのが現実的です。

目標を変更して土地家屋調査士や社会保険労務士などを目指しても良いでしょう。

もちろん絶対に司法書士になるという前提なら、最初から司法書士の勉強からはじめてください。

![]()

![]()

司法書士になるには

受験生の半分以上は法学部出身者以外

司法書士の受験生は、実は法学部卒業生以外が半数以上を占めています。

法学部出身じゃないから不利なのでは?と考えて試験に挑戦するのをためらっている人もいるようです。

けれど、安心してください。

法学部卒じゃないから不利という試験ではありません。

大学で勉強する「法学」と資格試験で勉強する「法律」は別物です。

法律の学習は文章の理解と暗記です。数学的な応用力や計算能力は必要ないので、老若男女を問わず誰でも挑戦できます。

しかも、学歴などは一切問いません。引きこもりや高校中退者などの「ドロップアウト」した人であっても人生やり直しを狙えます。

難関の試験であるがゆえに得られる効果も大きいです。

働きながらの勉強じゃ合格は無理だと思ってください

司法書士試験は、法律系国家資格の中でも司法試験予備試験に次ぐ難易度の高さだと言われています。

司法試験よりは難易度が低いとは言っても、やはり国家資格全体から見るとその難易度はトップレベルです。

合格者は、平均すると4年以上の学習期間を要しています。

会社員しかもフルタイムで働きながらの勉強ではまず合格できないと思ってください。

比較的簡単に合格できると思ったら大きな間違いです!

「働きながら1年で合格」なんて本が出版されていますが、信じてはいけません。

ごくごくマレにそういう人がいるというレベルです。

では2年計画であれば・・・と考えてしまいますが、1日10時間以上の勉強、さらに土日も正月もお盆も無し、それで早ければ2年で合格できるかも・・・という試験です。

本気で司法書士試験合格を考えるのであれば、サラリーマンなら仕事を辞めて受験勉強だけに3年以上は専念する覚悟が必要です。

合格者には東大卒や京大卒も法科大学院卒もいますがもちろん高卒や中卒もいます。

学歴は関係ないですが基礎学力の高さ、つまりは記憶力をはじめとした頭の良さはやはり関係します。

合格基準点があり毎年変動する

司法書士の筆記試験は以下の内容で構成されています。

- 筆記試験午前の部(択一式)

- 筆記試験午後の部(択一式)

- 午後の部(記述式)

そして、試験に合格するには以下2種類の基準をクリアしなければなりません。

- 筆記試験合格点

- 3つの基準点

「筆記試験合格点」とは、1~3の各筆記試験の総合得点に関する合格ラインです。

「3つの基準点」とは、1~3の各筆記試験ごとの合格ラインです。

合格するには、総合得点に関する合格ラインを超え、さらに「1.筆記試験午前の部+2.筆記試験午後の部+3.午後の部の記述式」の全てについて基準点を超えなければならないということです。

※1.筆記試験午前の部と2.筆記試験午後の部の基準点を超えた人のみが3.午後の部の記述式の答案の採点対象になります。

※各基準点の合計が「筆記試験合格点」ではありません。合格するにはさらにプラスの得点が必要です。

![]()

![]()

司法書士の試験には、「何点取れば合格」「○割の正答で合格」という基準は存在しません。

つまり、受験生同士の競争なんです。

ライバルが一日に10時間勉強するなら、自分はさらにその上を行く12時間勉強しなければなりません。

独学で司法書士試験に合格できるのか!?

司法書士試験に合格するには、独学でも大丈夫なのか?あるいは予備校へ通った方が良いのか?迷うところです。

ネットで予備校について調べてみると、LEC、TAC(Wセミナー)、伊藤塾、東京法経学院、資格スクエア、アガルートアカデミー、ユーキャン等々司法書士の講座は種類も豊富です。

まずは率直に申し上げて、独学でも十分合格は狙えます。けれどかなり危険です。

完全独学ではなくて記述試験(書式)対策だけでも予備校の上級者向け講座で学習した方が良いでしょう。ネットでの個別指導や通信添削でもかまいません。

やはり通信講座や予備校を利用するのがおすすめです。

本試験では「商業登記」「不動産登記」の書式問題が出題されます。

これは実務に必要な知識をダイレクトに問われるので、かなり専門的なの知識を要求されます。

書式問題については、自分ではなかなか間違いに気づきません。やはり第三者に客観的に採点してもらう必要があります。

書式問題を添削してくれる通信講座や予備校を利用するのがおすすめです。

おすすめの通信講座

数ある国家資格の中でも、司法書士の試験資格は難関中の難関です。しっかりと腰を据えて学習する必要があります。

当サイトが選ぶおすすめの通信講座と予備校を紹介します。

アガルートアカデミー

アガルートアカデミーのテキストは大変良くできています。教材制作専門スタッフが過去の出題を分析して作ったオリジナルテキストです。また、動画による講義はパソコンやスマートフォンがあればどこでも受講できるので便利です。

実は口コミで一番人気があるのはアガルートアカデミーなんです。

この価格でこれだけ充実している通信講座は他にないでしょう。おすすめです。

※こちらから受講申し込みができます。

東京法経学院

受講生の多い予備校のトップ3は、1位はLEC、2位がWセミナー、3位に伊藤塾ですが、実は合格者を安定して毎年輩出していて評判が良いのは東京法経学院です。

とにかく過去の出題をはじめとてした出題傾向の分析がスゴいです。テキストや予想問題集は一切手抜きがない内容です。初心者向けの講座もおすすめです。

※こちらから受講申し込みができます。

テキスト・問題集・参考書

おすすめテキスト・基本書

司法書士試験に独学で臨むのであれば、まずこのテキスト一択でしょう。文句無しの実績ナンバーワンのテキストです。

とにかく読みやすく分かりやすい内容になっています。一問一答で過去問が載っているのも良いです。下手な予備校や通信講座を利用するよりも効率的に勉強できます。

※全14巻が出版されています。

購入する際は、最新版であることを必ず確認してください。

| 種類 | 評価 |

| テキスト |

おすすめ参考書

※Kindle(電子書籍)版です。

司法書士って本当に儲かるの?実際の業務は?業界はどんな感じなの?という生々しい話を司法書士本人が詳しく語っています。

予備校では夢を抱かせるようないい話しかしませんが、この本を読めば司法書士の実情が現実がよく理解できます。

司法書士を志す受験生に是非読んでほしい一冊です。

| 種類 | 評価 |

| 関連書籍 |

試験情報

日程・出題内容・合格基準・その他

試験日

【筆記試験】7月の第1日曜日

【口述試験】10月

お申し込み

5月中旬

受験資格

受験資格の制限は一切ありません。どなたでも受験できます。

試験会場

- 筆記試験:東京、横浜、さいたま、千葉、静岡、大阪、京都、神戸、名古屋、広島、福岡、那覇、仙台、札幌、高松

- 口述試験:東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松

受験料

8,000円

試験内容

試験内容:筆記試験と口述試験があります。

【筆記試験】

《午前の部》:多肢択一式、全35問(105点満点)

- 憲法(3問)

- 民法(20問)

- 商法(会社法・その他の商法分野に関する法令)(9問)

- 刑法(3問)

《午後の部》:多肢択一式、全35問(105点満点)

- 民事訴訟法(5問)

- 民事保全法(1問)

- 民事執行法(1問)

- 司法書士法(1問)

- 供託法(3問)

- 不動産登記法(16問)

- 商業登記法(8問)

《午後の部》:記述式、全2問(70点満点)、登記申請書を完成させます。

- 不動産登記法(1問)

- 商業登記法(1問)

【口述試験】

口述試験は筆記試験合格者のみが対象ですが、本人確認が目的とされており、ほぼ100%合格できます。

司法書士法、不動産登記法、商業登記法、司法書士業務をおこなうのに必要な知識について問われます。受験票に貼られた写真が間違いなく本人であることを確認するのが目的であるとも言われていて、口述試験で不合格になった受験生はいません。

1人約15程度です。通常、面接官2人で1人の受験生に口頭で質問します。

合格発表

- 筆記試験:10月初旬

- 口述試験:11月初旬

主催者情報

![]()

![]()